《建筑遗产》《建成遗产(英文)》两刊联合采访2019北京国际设计周城市更新主题展参展人孟岩

前言

自1999年以来,孟岩专注于中国当代城市语境下的建筑实践及都市研究。作为都市实践的主要设计负责人,他主持设计的一系列建成项目为都市实践赢得了国际声誉,作品多次参加国际展览并发表于重要学术期刊。孟岩长期关注珠三角大都市转型中的社会和文化问题,主持了多项城市设计研究,积极探索未来高密度城市建筑类型、深圳城中村有机更新,以及北京旧城历史街区保护与更新。

本次主题展孟岩共有5个项目入选参展,分别是南头古城保护与更新、广州蒙圣住宅改造、前门东四合院保护与重生计划、都市杂院——草厂横胡同四号院、葫芦院——銮庆胡同37 号院。

访谈人:祝东海(HA/BH)

访谈嘉宾:孟岩

采访时间:2019年9月4日

采访地点:青云胡同23-29号

前门东区恢复性修建集群设计-d地块鸟瞰图

前门东区恢复性修建集群设计-d地块鸟瞰图

HA/BH:

2014年您做了一个“前门东四合院保护与重生计划”,您在文章里说南城鲜鱼口片区表现出小、歪、非典型、不规整、混合多样的空间模式和生活模式,和内城的那些制式化的、布局比较严整的四合院相比,比较细碎和不规则,您认为这种肌理具体而言有怎样的一个独特价值呢?

孟岩:

我是一个鼓吹城市共生的人,我一直认为中国城市现在所面临最大的问题或者最大的困境,就是我们的城市的未来,似乎只有一条路,就是我们这40年城市化所走过的这条路——我们现在实际上还在这条路上走——就是大尺度开发,以理性主义为基础,从前苏联“借贷”过来的现代主义。所以它综合了那个年代的很多理念,然后再加上我们传统里的某些因素,合成了这么一股洪流。我们被这个洪流席卷而下,这就像坐高铁,我们上错了车,但是永远不敢跳下去,只能到终点好像才有未来。所以,我一直对这个事情非常有兴趣,我一直在寻找其他的模式,我一直相信有其他的一种未来的模式。这个未来实际上也是存在于对于传统、对自己走过路的一种认知。

在北京这个城市里,其实我对南城的兴趣,比北城大,因为我小时候就在南城生活。所以,我对南城一方面有个人感情,另外我对它的生活的那种多样性其实比较有兴趣。相比而言,北城都是那种宏宅大院,是规制化的。因为当年满族人进了关以后,实际上是把汉人从内城赶出来了。很多汉人,包括一些比较有钱的所谓的中产阶级,都被挤到了南城。所以,南城是鱼龙混杂的。正是这种鱼龙混杂,加上本来南城就是外城,过去就是三教九流“荟萃”的地方;再加上那些进京赶考的江南举子——这些人就是流动人口,其实就是“北漂”——他们其实都汇聚在宣南这个范围活动。所以当年的老宣武区有那么多会馆。我们家当年住南横街,就是当年康梁变法、公车上书的那个地方,其实就是会馆。所以对这个文化我非常有兴趣,我一直觉得这个就是城市文化。什么叫做真正的城市文化?真的就像《清明上河图》里所描绘的那样,就是各色人等,五方杂处,绝对不是纯粹的北京人。南城跟北城真的是很不一样。

2014年我们开始做这个研究的时候,我们花了很长时间。我们进了500多个院子,一个院子、一个院子去调研。就发现其实我们很多人观念上对北京四合院的理解,对胡同的理解,好像是一种模式化的:什么金鱼缸啊,胖丫头啊,葡萄架啊,这一套。现实中你会突然发现,每个四合院真的是像朱小地说的:每一个都是不一样的。当时南城很多房子其实是那些有钱人的外宅。因为他在这儿娱乐——当年这里是红灯区——娱乐完了以后,晚上八点钟城门就关了,他回不去了,很多人就干脆在外边儿再搞个小宅。所以其实这里有很多文化的东西。它的“小”,是有很多形成的原因的。有的像青云胡同这个梅兰芳故居,他实际上当初住在这儿的时候,还没成那么大名,就是小艺人、小明星,有点钱——是这些人在南城。所以,南城为什么那么细碎?它本来尺度也小,有钱人也不多;而王府大宅都在北城。我觉得就像是像素点,它像素高。

我对高像素地区一直有兴趣。同样一个面积,分成100块儿以后,它的城市的多样性、丰富性自然就出来了。当时调研发现,最大的一个房子接近2000㎡,好像是个工业建筑,最小的一个就十平米——我们整个是全光谱的研究。我所谓的高像素,就是像素点儿小,密度高,那它产生的丰富性就是最大化的。这就是很简单的一个算术题。我们现在的城市正相反。其实我研究历史是拿历史说事儿,来说我们今天的城市的问题。就像西单改造,我小时候的西单就是一个高像素地区,沿着这条街走,几百家店,我就有得可逛。现在好,把所有的东西拆掉了,变成三个shoppingmall,从街头到街尾,几百米,三个mall解决了——就仨店,这就叫低像素地区。所以我对这东西感兴趣,实际上是怀有相当的对当代城市的批判的。我拿这个说事儿——因为这是不对的。我不知道这样是不是回答了你的问题。

HA/BH:

因为有这种兴趣,您才会去深入研究,去做这个事儿,并且激发了创作的灵感。

孟岩:

对,我一直对这样的一种城市状态感兴趣。你可以去和世界上其他的一些城市比较,比如说纽约。咱们可以拿出同样面积的一块街区,我们把这两个街区重叠起来,来看它整个的建筑产业、各方面的分布是什么样。你会发现,很多有活力的地区,恰恰就是——我刚才说的这个简化的说法——高像素地区。

这跟雅各布斯说的是一模一样,其实她所待的当年那个格林威治村,不就是城中村吗?这些地方就保持了这样一种多元。所以,我认为中国当代的城市应该反思,如果还是按照目前的这种规划,用这套规划语言,用这样的规划模式去发展,这样的城市我认为是没有希望的。所以我一直希望进行“拨乱反正”——到底什么是城市,我们经过了40年的发展,还是没搞清楚。至少大部分人——他们一直希望清除那些混合的、复杂的、搞不明白的、藏污纳垢的,要变成清晰的、理性的——觉得这可能就是所谓的“智慧城市”了,是这样吗?

某种程度上,城市的本质就是多元,复杂的,甚至难免 “藏污纳垢”,是匿名性的。所以我觉得,所有这些东西都是一种长期积累造成的观念造成的。我们现在做的研究也好,项目也好,双年展也好,能做什么呢?就是希望能改变一点观念而已,大事儿是做不了的。如果能改变一个人的观念,可能就会带来很大的变化。我其实就是想通过这些事情,改变一下人们对城市的理解。

HA/BH:

我觉得您那个像素的比喻很有意思!高像素的图我们鼠标轮一滚可以放很大,看到很多细节,低像素的放大就没什么东西可看了。

孟岩:对啊!我们的城市其实都是这样的。我有一张特别好的照片,就比较深圳跟纽约的,从远处拍的,猛一看高楼林立,几乎一模一样,然后等你从上往下一看,它们的城市肌理完全是两回事。

HA/BH:

您在文章中说,发现这些小尺度的、紧凑的、集约的生活空间,边界比较模糊,一定程度上恢复了原来胡同的那种社交关系。那么是不是我们现在腾退空间、降低人口密度的做法,其实反而是不利于这种恢复的呢?

孟岩:

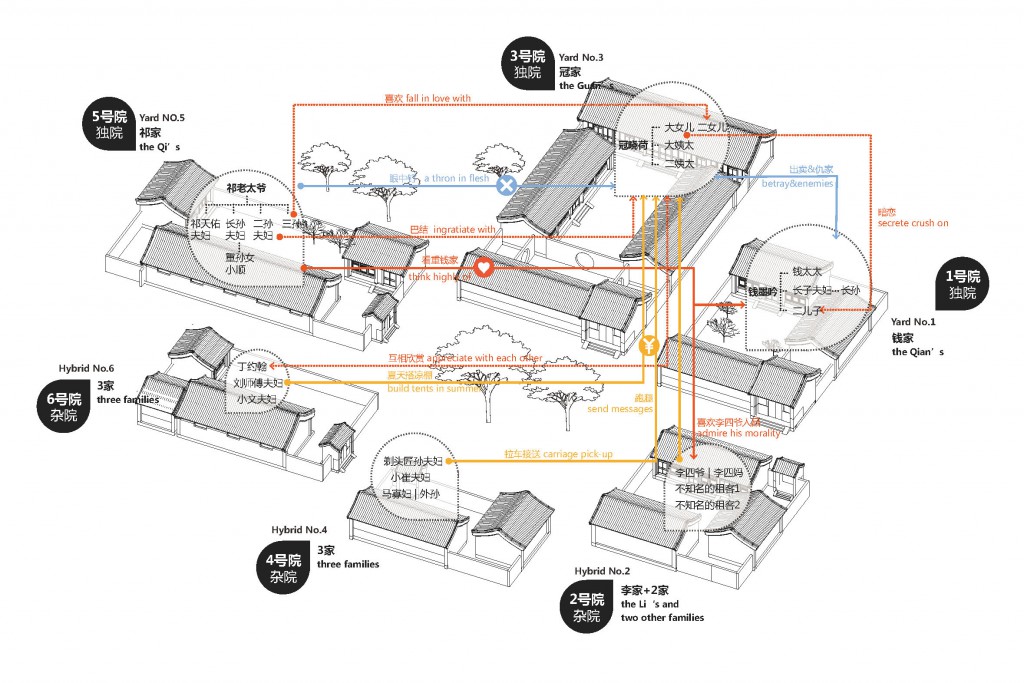

我觉着尤其是城南这一片,原本在清末、在民国期间,它已经是杂院儿了,这是它的一个特质。我觉得这个是特别有意思的一件事,我在去年设计周上讲过这个。我当时画了一张图,就是对老舍的《四世同堂》的分析,分析它的空间关系、邻里关系,以及社会关系。我觉得那张图是特别典型的,说明了当时的空间肌理、空间关系,映射了一种非常复杂的、非常纠结的一种社会网络。那种东西其实才是北京四合院的生活状态——那还是北城,只不过有些也是相对下层的人群——那种混居状态非常有意思。这样的一种东西,其实恰恰是比较接近一种真正的所谓“城市生活”的。就是混杂的,之间的关系是搅不清、弄不明的:我又恨你,然后我又需要求你,我们又有经济关系,又有政治上的对立,然后还有感情上的瓜葛,等等。小说所描述的这种东西,我觉得就是所谓北京的文化,某种程度上它需要这样一种空间的承载。这种小像素点你把它搞没了,然后把这几个四合院合成一个大的,那就丢失了好多东西。

《四世同堂》小说中老北京胡同生活关系谱

《四世同堂》小说中老北京胡同生活关系谱

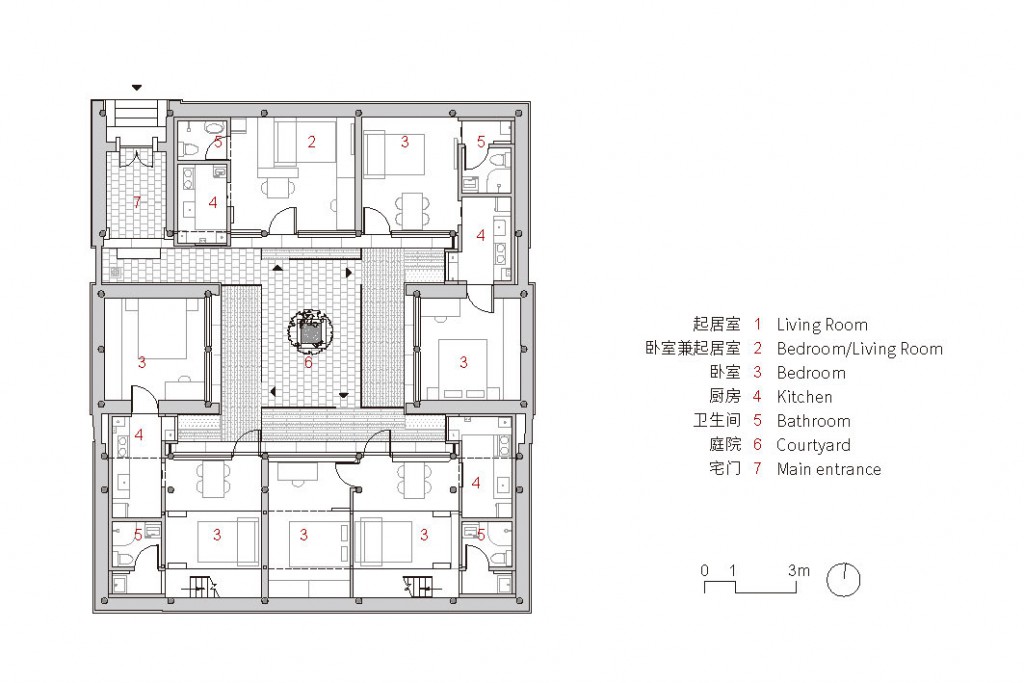

我是属于原教旨主义的,就是坚持维护四合院今天的状态,比如到2006年为止,拆得差不多,就到这了,或者到2013年,咱们找一个节点,说好,所有footprint(占地范围)保持不变了。无论你里头怎么去折腾,你可以改——你可以很激进地改,你可以很保守地改,你甚至可以不改,只修。你只要不要超出这个footprint,就是所谓的property line(建筑红线)这条线。这样的好处,就是保证我刚才说的多样共生的最大化。即便你犯了错误——有一家伙没文化,搞一特恶心的,你坏不了全局,因为你被限制在一个范围内。

一开始很多人都说,这样没法用,没法住,无法满足现代生活。我们干了什么事呢?我们盖了一个院子,后来被拆掉了——那其实我是最喜欢的。那是给当地不打算搬走的那部分人住的。我其实是在做一个实验——我这人比较轴,我要证明这个事儿是可行的,做得出来。结果我们把这个院子做完了,我能满足四户人,各有所得,厨房、洗手间都很小,然后我用各种手段,重新划分公共领地,做了很多名堂,搞了各种鬼,等等。其实我就是想证明这件事儿是完全可行的,四户人能够非常decent(得体的),住在里面,虽然很小很挤,可能很乱,但是你绝对能生存得非常体面。做完了以后我们就先试住,钱都测算出来了:一个月从3500到4500一户。这是距离天门500米之外的地方,那个价钱是可以的,那可是一套公寓啊。但是后来由于各种原因,没弄成。

我们想的是:至少有一部分人是不想走的,一定有这样的。我们公司的阿姨就是住四合院儿的,我们都非常了解这些人的需求。人家说你给我一套房子,比我这大好几倍,两套公寓,我不想搬,我们家就20平米,我就想要这20平米,这就叫多元。就是说她喜欢呆在这儿,因为她是老北京,她愿意在这块土地上生活,我就得给她这机会。边上那哥们你愿意到那边住豪宅去,那是你的事儿。

这是我的一个信仰:我认为这个城市应该给不同的人不同的选择,每一个个体,它是有意义的,有存在价值的。当然,这是一个大话题了,就更复杂了。

HA/BH:

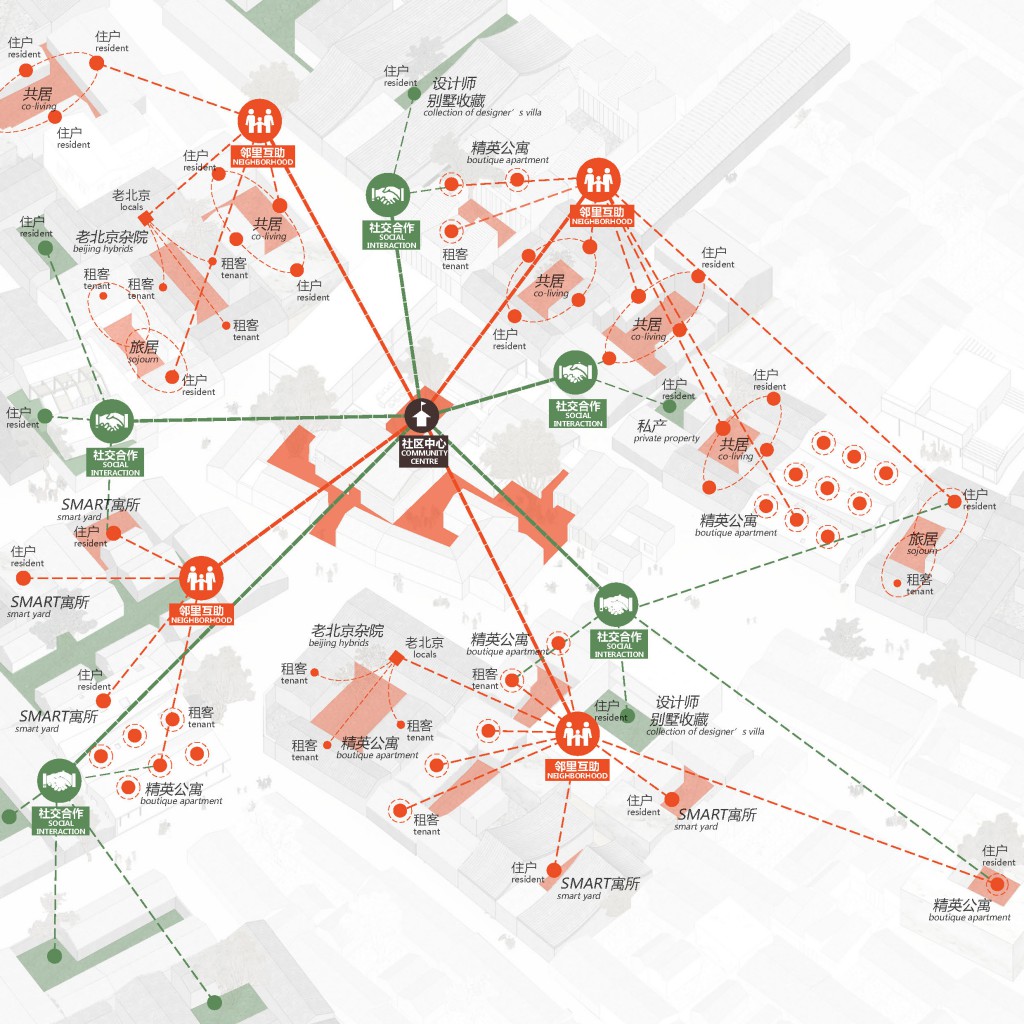

我在您的“前门东四合院保护与重生计划”里面看到,您做了一些分析图。设想了住户,租户,以及精英等群体和他们的空间分布,还有一些共享空间,您拉了很多线来来表现他们可能发生的关系。但是,在我想来,这三类人的文化背景、生活习惯可能都不一样,您觉得他们有可能在这个空间里面发生比较良好的社交关系吗?

前门东四合院保护与重生计划 胡同社交示意图

前门东四合院保护与重生计划 胡同社交示意图

孟岩:

我觉得是有可能的。因为我们当时做了很多入户调研,跟当地留下来的居民做了很多交流。我们发现,其实很多人并不反对外面的人住进来。他们也觉得这个胡同现在就变得很悲凉,只剩老人了。因为现在的年轻人是没有办法生活在那种环境下的。我们公司自己的研究员,一个女孩子,从深圳来的,进到四合院里头,根本不敢上厕所。你知道那种感觉吗?她进到那厕所里,一看这架势,里面连隔板都没有,就一条沟,她根本没法上,抱着脑袋她就出来了。这里的文化差异是非常大的。

但是,对于很多当地人来讲,为什么这种化学反应是重要的呢?我们当时遇到过几个70多岁的老人,他们搬走了以后,有时候会回来看看。有一天周末,我就在街上碰见一个老人,他看我在那琢磨,就跟我聊了半天。他在这儿住了几十年,我说你搬走了为什么还来这儿。他说我的老邻居有的还没搬走,而且这片地儿我非常熟悉,虽然已经拆得七七八八了。他回来就是找记忆来了,他每周都回来。他说我知道这里的每一个东西是怎么回事。但这些东西,它的所有的故事,它所承载的所有东西,将随着这些个老人的离开,全部消失。当时,我们的几个研究员跟他们有很多的交流和采访记录。就觉得,其实一种社会关系,它的基础是城市记忆。所以,会来住的这些外面的人,也同样一定是对这个地方有认识,是喜欢的、有感情的人,而不是随便的什么人。我觉得这个是非常有意思的一个事情:其实很多人愿意来,他愿意待在这儿,也愿意跟本地那些人有很多交流。

所以,我们当时就想用一个院子直接做实验,盖成了以后让人就搬进来。有些人当时是他的院子住不了了,但是不想离开这个片区。所以当时的想法就是让他们“平移”。然后再配新的人。其实就是一个小社会实验,结果会怎么样不敢说,但是我认为其实这里是有这种可能性的。因为大家都是有共同的公约数的,大家在这个基础上会有很多的交流和沟通。当时我们给他设想的就是所谓“管理进院”的模式。在第一个四合院,我当时把公共空间给缩小了,中间弄了一个3 x 4米的公共空间,其他的部分给重新做了一个划分。其实就是想让大家有一个公共空间的意识,是想利用建筑来培育这个新的意识。公共空间给你减少了,但是必须留着这块儿,里面种棵树。边上这1米归你们家,就是半公共空间,你可以放鸟笼子,也可以堆垃圾,那是你自个儿的事儿。咱们就维护中间这块儿。那门口这个住户是新来的人,负责管理,跟大家去沟通。他是新来的,所谓素质高了,好,你得去弄这个事儿。但是后来,因为一些其他因素没有最终完成。我是个实践派,我必须得用实践来证明这个事儿是是对的——也可能是错的。后来发现,我们经常干螳臂当车的事儿。

所以我觉得还是观念的问题。大家认为一个景观,甚至是一种所谓的四合院片区的一种图像,一种图像好像更能感人,而不是真实的生活。历史是层积的,它不应该随意反推到某个时段去做一个恢复。我认为一栋破房子,包括这些砖,所有这些东西,其实是相当于一个切片一样,它停在历史某个时刻,那么这个时刻以前,其实都是有价值的。包括上面的一个钉子,或者是一条标语,等等,它是层积下来的,包括今天的代表着这个时代的一些印记,我觉得这些东西是应该留给后人的。不应该把这些东西搞掉,回到所谓的更早的一个历史时期,我觉得这是很荒谬的。

都市杂院——草厂横胡同四号院 效果图

都市杂院——草厂横胡同四号院 效果图

草厂横胡同四号院 实景照片

草厂横胡同四号院 实景照片

草厂横胡同四号院 一层平面图

草厂横胡同四号院 一层平面图

HA/BH:

那么对于北京现在提出来的“恢复性修建”您怎么看呢?

孟岩:

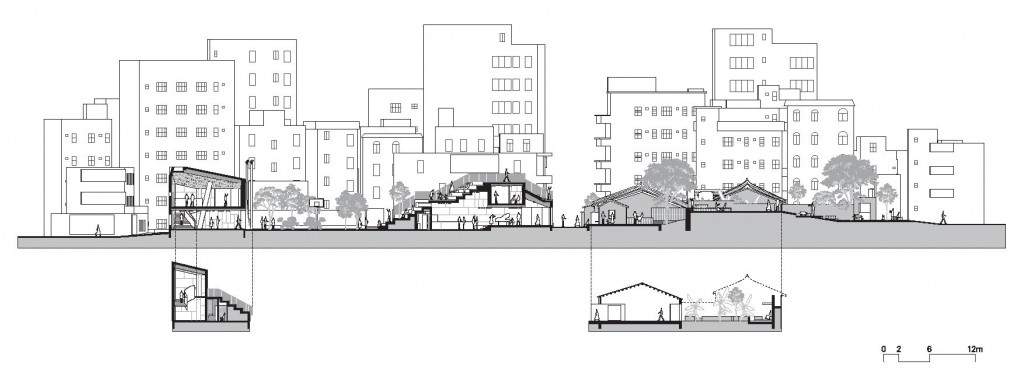

恢复性修建针对的是那些已经被拆掉了那部分,因为这个片区有很多是自己倒塌的,有的是拆掉的。那么这个时候,要求按照原来的那个宅基地的那个轮廓,进行所谓的恢复性修建。其实我觉得没有必要完全恢复到某一个时期,因为不可能,连工艺都达不到。没有必要去做假,老老实实把该留的东西留住,哪怕是一个老砖,别再搞坏了,有些东西该新补新补,适当的用一点新的空间和材料的这种手段,问题不大。只要我的像素点足够小。这个时代发生的事——就算你误拆了吧,也没有必要去掩盖。那我们现在又给他补上了,等以后的人再来评判吧。看看补得到底是好还是不好;如果不好,他们以后再拆,也来得及。

HA/BH:

关于您另外两个项目还有几个问题。一个是广州蒙圣街住宅改造,那是参加了一期公益节目叫《梦想改造家》而做的。是什么样的契机让您参加到这样一个可以说是“造星节目”的活动中的呢?

孟岩:

我对造星一点兴趣都没有,对网红也没兴趣。

HA/BH:

您已经是网红了。

孟岩:

我不需要,我需要“网绿”。这个对我一点儿吸引力都没有。其实他们找了我三次。

第一次是有一个豪宅,我拒绝了,我从来不给人做私宅,不愿意做。我一般做的都是公共住宅。第二次找我,就在咱们这个片区里头,我就有兴趣了,但正好后来又赶上北京搞整改,就没弄成。第三次,就是这个广州的,节目组就跟我说,这个特别难,说他们压了很长时间,没往外放,因为他们觉得很难做,太难了,历史上最难的。我一听我就来劲了。最主要是因为我还是在较那个劲,我就想证明。我一听他在电话里给我描述的那个情况,当时我就打了鸡血了。我说我专治疑难杂症。他给我描述那地方,又小又黑,又在那个老区里头。那时候我刚做完南头古城,我就是想证明。一个私房户,个体的建筑,小到那个状态——那房子看着就没法住——一定能改好,我就相信,我有这本事,把它变成一个让别人都很羡慕的一个微小的豪宅——我这是故意的。第一次他们找我做的那个是一个800平米的豪宅,我说你们家都800平米了,还做什么呀?那不需要水平啊,谁都可以做啊!对吧?800平米的房子还用做吗?广州那个,他就是一个普通人工薪阶层,他拿着这几十万,那真是天上掉一大馅儿饼。我觉得在那个城市里,那么一小旮沓,这就是一个最小像素点。这就是一种模式,如果他都能做得成,周边几百栋就都能做得成。我当时就这么想的,所以就做了这个,就这么简单。我就想拿这个说事儿,这是一种改造模式。电视播了以后,后来多人来找我们做——我再也不做了。

HA/BH:

您已经把一个范例做出来了。

孟岩:

我已经做完了,就是告诉你这事儿是完全没问题的。而且城市更新就应该这么做:一栋一栋地做。自个儿就是开发商,有钱你可以投60万,没钱你投20万也能做啊。自己做,雇几个工人就可以做,为什么要找开发商呢?这就叫自我更新、微更新。

广州蒙圣住宅 改造前外观

广州蒙圣住宅 改造前外观

广州蒙圣住宅 改造后鸟瞰

广州蒙圣住宅 改造后鸟瞰

广州蒙圣住宅改造 东西向剖透视

广州蒙圣住宅改造 东西向剖透视

广州蒙圣住宅入口巷道

广州蒙圣住宅 改造后二层室内

广州蒙圣住宅 改造后二层室内

HA/BH:

他的那些邻居都很羡慕吧?

孟岩:

是啊,羡慕嫉妒恨!肯定是这样的。我当时还帮助做了一些公益,其实想把这巷道都给他修了,没有完全做完,时间太短了。本来我的想法是我们每家收几千块钱,让他有参与感,然后改造那个80公分宽的胡同,把地铺了,把水做了。其实一开始大家全都反对,谁都不愿意动那条巷子。后来我就一个一个去说,晚上跟那他们聊。后来那些邻居一个个都很高兴,要一块儿做,结果后来就没时间了,最后就没弄成那个公共的部分。其实我特别在乎公共的部分,那个非常有意思。就是说你们家天上掉一馅儿饼,别人怎么看?你一定要给别人一定的好处,人家那正好有漏水,咱们顺便都给他修了,公共空间弄干净了。不能光你们家跟天堂似的,别人的都是地狱。这就是协调一种社会关系。我组织了四家人,咱们一块儿干一件事儿,当时想得挺好,结果最后没弄成。所以做这些小项目,对我来讲并不是在乎这么一个活儿,我在乎的是一种模式,我希望开启一个模式,就是城市的自我更新。电视台有强大的宣传力度,很多人都看到了,他这么一破房子居然能搞成这样。我就故意的,其实用不着给它搞这么好,我就是故意给他弄得特高大上的感觉——家里四个厕所,我说我们家一共才俩厕所。

HA/BH:

对,其实对这个电视节目我很感兴趣的一点是,他这一个点完成以后,对周边到底起到了什么样的辐射示范效应。

孟岩:

好多跟着改造的。当时我们改造过程中,周边很多人就也开始了。我是不接活,我要接活,得了,我天天干这个了。关键我感兴趣的是城市更新,就是如何批判我们现有的这种模式,对所有跟这有关的我都感兴趣。蚍蜉撼树啊我这是!

HA/BH:

没有没有。所以王源教授在文章里面写到您的南头古城的项目时,说您这是一个建筑事务所所具有的学术前瞻性和社会责任感。

孟岩:

不敢这么说。我们比较楞,就是蛮干吧。对于我们来讲其实压力很大,说得那么光鲜,其实是极其艰苦,真的是披荆斩棘,这个事情没有人去。比如南头这个地方,很多在深圳呆了一二十年的人都没有去过。这很有意思——人们自动地会在心理上有一种界线,就是觉得城中村就是这种外来人口聚集的、“低端”的地方。根本不愿意来。我为什么把那个展览装到那里?故意的。这么大一个事件,不但让领导要来,老百姓很多人都会来。其实很简单,就是要让他们进去。展览就是逗你玩的,你就得进来。你把周围都看了一眼,这个才叫展览,那是真正的展览。我那个展览只是让你进来的一个售楼处。

HA/BH:

是个诱饵。

孟岩:

对,诱饵。要不然你不会来的。这个是很重要。那些人真正地进去了,这村子就保住了,那就够了,我就功德圆满了。 我只要得到这个,先保住一个村,之后出台的政策可能会影响更多这样的村子。所以我说我能改变一点点人的观念,我觉得就行了。我是要推动这个这种观念的变化,这个是最重要的。但是建筑师是通过干活,干出来的,眼见为实嘛。你必须让人看到一个不同的东西,他才会相信。所以我们这么多年一直在干这个,所以比较苦,比较累。因为很多建筑师,尤其在这个时代,所谓的网红——在这个时代做一个网红建筑师是很容易的。你就是做一个东西,做的时尚一点,奇怪一点就行了。但是真正要想有意义,在这个时代是挺难,这个绝对是需要非常踏实的。

南头古城保护与更新 实景鸟瞰

南头古城保护与更新 实景鸟瞰

南头古城保护与更新 概念轴测图

南头古城保护与更新 概念轴测图

改造后的报德广场周边街巷

改造后的报德广场周边街巷

改造后的报德广场周边街巷

改造后的报德广场周边街巷

由B4室内看报德广场

由B4室内看报德广场

南头古城保护与更新 十字街片区剖面图

南头古城保护与更新 十字街片区剖面图

HA/BH:

刚才我问李骥老师他算不算是个理想主义者,我看您应该算是一个理想主义者。

孟岩:

从某种程度上可以这么标榜吧。但是,我觉得建筑师都应该是这样的。我认为,要想从事这个职业,至少应该有理想,应该有价值观,否则我觉得不应该,也不适合待在这个行业。我特别反对把建筑师当作一个服务性的第三产业来看,我认为做一个建筑师应该有一种很强烈的社会责任,因为你在给公众做事,不是给个人,不是私人业主,不是别人看不到的事情;你要去面对更大的一个团体,甚至是城市的一种考验,因此他必须有情怀,必须有理想。所以,建筑师按理说都应该是理想主义者,只不过不幸的是好多人不是,只是成了一个行业的从业者,这个是我觉得特别遗憾的。建筑师应该首先是一个知识分子,应该有思想,有知识,有观念,还应该有行动力。我觉得你之所以觉得建筑师这个行业还有希望,就是因为你还有这些品质。一旦这些东西都没有,只是甲方让你干什么,领导让干什么,你就干什么的那种,那就成了“从业者”——只是一个饭碗而已,那这个行业不值得尊重。我觉得建筑师要获得社会的尊重,就看你是不是坚持你的职业底线。我们这么多年也都是这样:你如果不尊重我的这个底线,我就不替你服务了。一旦这些东西触碰到我底线的,我就会撤,这钱我不挣了不就完了?我会说这个我做不了。很简单。我不能做我自己都不信的事儿,我是不会做这样的事情的,我要做我早发财了。我不会做,我的想法就是这样。