《建筑实践》(AP):“都市”和“实践”是从事务所创立时就定下的关键词吗?经过多年的探索、研究和实践,您对这两个词及它们之间关系的理解产生了怎样的变化?

孟岩:“都市”是一种宣言、理念,是我们对“都市性”本身的理解、热爱和对其价值的认定;“实践”是个设计理念落地化的过程,多年下来,“实践”的涵义也越来越丰富,它不仅是建筑设计、城市设计与景观设计,也逐渐扩充到城市研究(研究也会被转化为实践)、城市策展等等。

来到深圳之前,我在纽约工作、生活,那时的美国大城市正经历着全面的复兴进程。在20世纪70、80年代,美国很多的城市中心区都发生过退化,变成贫穷和犯罪的汇聚之处,而我赶上了20世纪90年代美国城市的复苏,在这十几年间,我亲身感受到了都市重塑所焕发出来的魅力——纽约新添了大量公共设施,街道空间拥挤、脏乱的环境逐渐变好,城市振兴靠的不仅仅是物理空间的生产,更是城市文化的累积。而那时也正是中国城市化加剧之时,类似深圳这样的新兴城市也开始关注设计品质及城市公共生活质量,但当时中国很多“新城”的城市化只是在物理空间层面的快速堆积,还远没有达到“都市”的混合生态和社会文化的丰富多元——这让我感受到了极大的反差。

我们三个合伙人个性、设计方法各不相同,但怀有共同的理念和目标。在事务所创建之初,我们就希望它首先是一个品牌,代表着一种定位、立场和宣言,这之后才是一个设计机构的名字。当时,国内大多独立建筑师关注的是建筑的“建构”本身,而我们聚焦在“都市”这个话题。事务所的名称“URBANUS”源于拉丁文的“城市”,它是应时而生的,也是以问题为导向的,之后中文名字将“都市”与“实践”结合也是对事务所致力于都市条件下实践的直白表达。

《建筑实践》(AP):许多先锋建筑师也会有城市设计方面的探索,但大多都难以落地,而我们看到都市实践有不少实践项目。请问你们是基于长年来的实践经验,与一些业主达成了较长期的合作吗?

孟岩:其实不然,都市实践这么多年来长期合作的业主并不多。我们的每一个项目都来之不易,每一个落地的机会都是打拼来的。很多项目都是通过投标得到的,偶尔也有自己的研究课题(比如城中村的系列研究、“土楼计划”),将发现的城市问题呈现出来、主动出击,最终才有了介入实践的机会——这实际上是非常艰辛的过程。

《建筑实践》(AP):都市实践网站中将“办公”和“综合体”划分为了一个大类,我相信这也是和你们对“工作场所”本质属性的理解相关,对此您是怎样理解的?

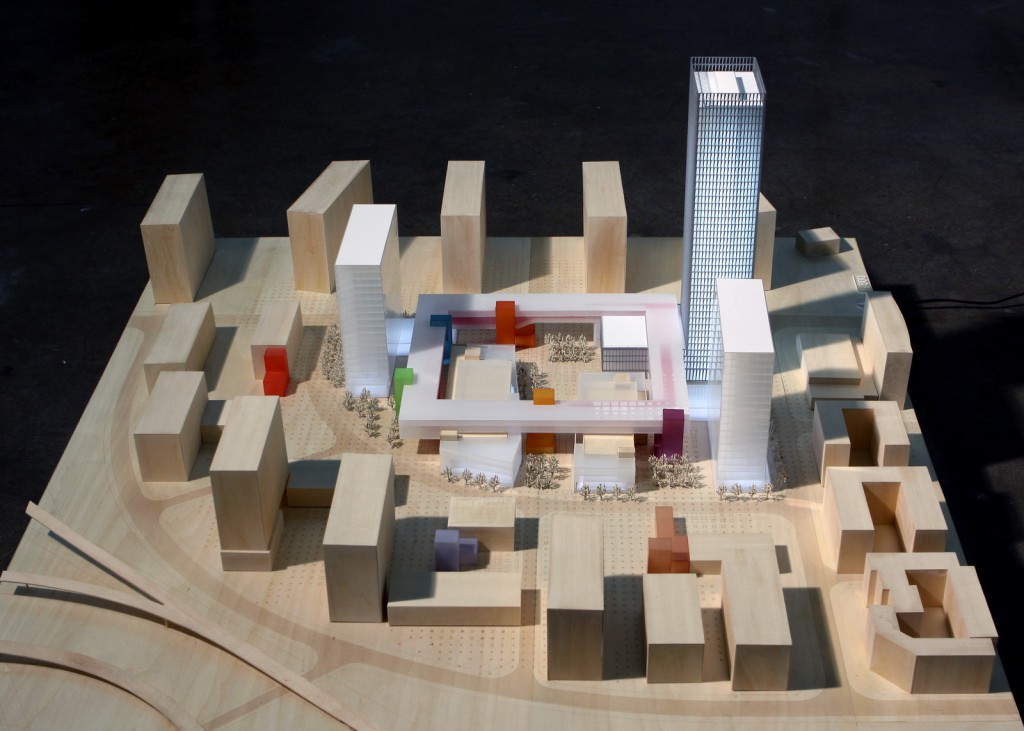

孟岩:这其实是个挺矛盾的事——怎么分类都会有问题,因为分类本身就是对现实简化的手段。“写字楼”是一个很固化的概念。人一生里很大一部分的时间都花在工作场所中,它是生活的一部分,所以真正的工作场所都应该是某种“综合体”,一个边界模糊的地方。所做的 “写字楼”也都是与我们的城市理念相结合的,例如龙城工业园概念规划及龙岗创投大厦设计,它实际上是一个城市设计,通过总部大楼和现状城市空间的重组,带动周边各种业态的群落,最终形成容纳多元生活、商业娱乐、新型产业、传统办公及其他配套的综合体;大成基金总部大厦将半公共空间分为功能各异、大小不一的异质空间混入标准层,面向城市公园、逐层挑空,成为非正式的讨论、办公和多功能活动空间。

《建筑实践》(AP):相比于传统的公园绿植型景观,你们的景观设计似乎更多从城市设计和人自身的行为、活动出发,寻找这两种尺度、系统之间的一个纽带,承担着城市系统连结、活动发生器的职责。同时,你们的建筑中也带有很强的“城市性”。面对景观、城市和建筑设计时,您切入的思路和设计策略有什么不同吗?

孟岩:“城市设计”不只是城市三维空间的整合和梳理,城市也不应仅仅是自上而下的建造模式。对我来说,即便是城市系统内的微小景观或是极小住宅都算是城市设计。就像广州蒙圣住宅改造,我对为一个私人业主设计一个小住宅并没有太大兴趣,我更感兴趣的是在极端状况下,这一单元“像素点”的城市价值最大化,并通过这一“像素点”的成功,发散、影响到周边的“像素点”——当这个片区开始发生变化,城市性也就一点点被编织起来。由个体开发,建筑师为其在专业上提供解决途径,城市建造也能以个人作为主体,一栋微小住宅的设计其实是对城市生长模式的质疑和示范。

我国城市更新的主流是开发商将一个片区的城市历史、肌理抹平,再重新覆盖上他们心中的“未来理想”——我们用身体力行来反对这样的做法。不管是一片公园景观,还是一个微小的四合院改造,我希望能够将它的空间价值、社会价值、精神价值在城市层面上反映出来,使其成为构建都市性的一个个积极元素。

每个城市都有其自上而下的主导力量,而同时,社区组织代表小团体和个人的利益应该成为另一股力量,将其诉求传递给政府和资本。城市有内在生命,而未来的城市应是“共生”的,能够满足足够复杂、多元的人性需求,打破当下以地产思维为主导的城市发展模式。我们研究 “城中村”最重要的目的也是在思考城市的未来,它是否有足够的空间和多元性来满足不同社会群体的需求——“城中村”作为一种自我城市化的产物,为我们提供了城市构建的另一种模式参照。

如“南头古城保护与更新”项目以及我们正在进行的“福田中心区公共空间活力提升计划” ——它类似于城市策展,根据主题找选手,以“命题作文”的方式,在保证一定的统筹协调前提下,鼓励各参与事务所设计方案的多元化,而不是靠传统的开发商加上简单的招投标方式快速建造一个城市片区。当然,我认为从根本上来看,单一开发商为主导的、短时间快速造城模式本身就是有问题的——城市不应该是依靠这种效率至上、一刀切的制度、方法建造生长起来的。应当有更多的开发主体、更多样的开发模式共同参与造城,只有这样,都市的丰富性和复杂性才有可能出现。

《建筑实践》(AP):您怎样兼顾城市与人这两种极端的尺度,将自上而下的城市操作,与自下而上的个体需求嵌套、贴合在一起?

孟岩:回到“到底什么是城市设计?”的问题——从无人机上与从走街串巷的角度看城市自然是不一样的。

通常大家理解的城市设计都是自上而下的系统层面的工作,但换个思路,我们也可以从一种更加个体化的体验和微观的尺度切入城市设计——每个小组团都是搭建更大集群的一个元件,无论是建筑、街区还是城市;单个元素只能反映一个小单元,但当一万个单元的“像素点”汇聚起来,呈现出的城市面貌就将完全不同。所以,城市与建筑并没有绝对的边界,不管是从大尺度上的空间和形体操控,还是微观层面上人的行为活动来入手,都是城市设计。例如旧北京的传统四合院,它代表着一种空间和社会组织模式,从单户人家到宫殿坛庙,乃至整座城市,它都是连贯的思维,形成一套完整的体系。

《建筑实践》(AP):中电大厦 “超级容器”的模式是否是城市功能最综合的状态?是否对您来说,建筑的形态只是外壳,而真正需要设计的是人的活动、行为及资源、空间的组织?

孟岩:这个项目从2006年启动,从 “类型”上来说,它当时十分具有未来感,像是一个城市里的“超级机器”,可以理解为垂直的城市基础设施。作为城市装置,建筑应对城市生活产生影响,材料、立面的表现也是建筑对城市做出的影响之一;其主体为垂直车库,但层高却是按照通用的“城市建筑”来设置的,这样,它之后可被改造为任何功能,各功能所占据的空间和位置亦可以流动;另一点有趣的是,这个项目的底层有一座生意兴隆的安防市场,设计时用桥状的钢结构将其整个跨过,保证了在施工过程中它从未停业一天;通过这个建筑亦优化了基地周边的物流和车行交通问题,中间的大通道也是为现状大量穿过性的人流而特意留出的——它就像是城市三维系统的一个超级节点。

这种“垂直叠加”的策略在我们之后的几个项目中也有所延续,如福田群众文化中心和粤海街道文体中心。传统的文体中心中各类功能空间往往相对独立封闭,以避免使用相互干扰,这使得整座建筑成为纯功能性场所,而非积极的社会交往空间。但其实,围绕在建筑周边看似零散的城市开放空间提供了不同人群之间互动的多种可能性,反而成为这些场所真正的活力来源。新一批的公共文化建筑趋向于更加融入城市肌理和日常生活,在社会角色和建筑类型上都有所突破——它们都表达了高密度城市发展下城市空间与社会之间的新可能,希求孵化出不一样的城市生活。

《建筑实践》(AP):你们的许多项目似乎都基于相似的原型,那么这种原型是否也在不断地被更新、改进?

孟岩:是的,原型也是在不断的修正过程中,我们一直对高密度下的综合体、不同城市功能的垂直叠加感兴趣——因为城市的本质就是空间聚集下的“人的交流”,交流之间会产生各种化学反应,我们希望通过个案的积累,默默地推动着社会肌理、城市文化的演进。

深圳的城市发展到了现在的阶段,早先松散、粗放的开发模式早已出现问题,所以我们也在探索新的城市生长方式,例如在深业上城中,我们在传统的购物中心上方叠加了更多元的城市生活模式。屋顶中间“小镇”的定位主要是商业和小型公司,性质更加公共。相比之下,我更期待的是外围的高层loft部分,其中工作、生活可以被充分混合在一起,两至三层的空间可以按个人需求修改,留给用户空间的创造和使用的可能——未来是未知的,居民搬入的三五年后才能看见项目真正的生长状况。我们期待它最终将成为居民个体参与的集体“造城活动”,当然也可以通过立面格栅设计的适度遮挡和物业管理方的用户导则达成一定的整体控制。

其实深业上城中具体的功能策划一直在变,设计也留有一定的灵活性。其内部空间相对通用,主要是将公共空间完成好,所以这个房子更像是城市的一个小片段。城市、建筑都是有生命的,在它生命历程的几十年里,使用者不断地去改变它。当然,这种使用的不确定性和建筑类型有关。特定功能性强的公共建筑自然希望前期策划详细,但像居住、办公、商业这些人日常生活于其中的地方,我们更期待它与人相互反应、产生变化,这种源自个体的生长力量对城市的发展是有好处的。

《建筑实践》(AP):您是否认为,现在所有的公共、半公共,甚至半私密的功能都逐渐统合成了 “生活综合体”?

孟岩:城市建设需要转换原有的“功能片区”的理念。过去城市的发展过程过于急功近利,如创意园、科技产业园、“xxx一条街”——这种产业聚集地形式的组织方式也可能形成最糟糕的城市结构。我们到底是在建造一个产业基地还是一个城市片区?它承载的是怎样的城市生活?即使产能上再成功的产业聚集区里,如果工作的人们干完活就走,就不会成为一个有活力的城市机体的一部分;而在一个成熟的大都会里,人们走在任何地方都有多样、活跃的城市生活。一个好的城市鼓励人走出户外,不需过度依赖“外卖”这样的服务——成功的城市会带给居民生活习性的变化。

对居民来说,每个街区都存在微观上的丰富性,身体所能触及之处都应是功能混合的——这样的标准适合于“都市”,而“城市”不一定能够做到。任何国际化大都会都需要满足多元的城市生活密度、空间的丰富度与历史的厚度,这需要时间的积累。在大城市向大都市转型的轨道上,深圳这十几年来一直在一点点进步。深圳这个城市原本太单薄了——过度追求理性、光鲜、效率、财富。我们身处其中,期待通过自己微小的努力,逐渐地影响到人们的城市观念,为这座城市不断增加厚度、复杂性——这也是我们所有项目的目标。

《建筑实践》(AP):同样是面对人居环境,改造与新建项目之间的策略有何区别?相较而言,深圳没有过长的历史,其中的改造项目怎样去看待城市历史的问题?

孟岩:时间是城市生活的重要维度。历史记录了人类各个发展阶段的切片,人应该正视自己的历史,城市也一样,城市对其历史有意识地回望标志着它的成熟。

深圳一直被宣传为一个一夜之间的城市奇迹,但这不是真正的事实,只是它先前丰富的历史被有意无意地忽视了。城市各阶段的历史都有价值,关于深圳现当代的历史,不管是制度创新上的先锋实验还是城市硬件上的高速发展,都留下了大量的遗产——深圳整个城市都可被看作是完整的当代城市遗产。深圳改造项目的价值绝不是横向比较下的年代长短,而是在特定文脉下,一个片区对某个时代特定阶段的完整呈现。在这里,物质形态、历史与精神纠缠在一起,代表着城市史与集体记忆。我们做的华侨城创意园、金威啤酒厂、南头古城改造、湖贝古村的保护等等都体现了这些思考,这些年来我们也通过展览策划以及城市研究,改变了一些观念,很高兴看到某些政府的相关政策也做出了一定调整,如2017年双年展后就更改了城中村改造的条例——这带来了超出设计本身的更多意义。

《建筑实践》(AP):对于深圳这个新兴能量爆炸的城市来说,“工作场所”在其中类似于“发动机腔体”的角色,是否新型、远程办公对工作场所的空间设计产生了消极的冲击?

“工作”对于一个城市意味着“生产性”。不管是在思想、理念、文化、经济上,城市丧失生产能力都是很危险的。从某种意义上,深圳让我喜欢的是,它是一个从“蓝领”城市发展起来的,世界工厂的经历给深圳带来了与生俱来的生产性,这是它城市活力不断保持、再生的保障。科技发展使生产和生活日益融合,而我很看好这样的边界消融。但网络与现实空间不可能是一个完全替代另一个,而是一种长久共生、叠加的关系。任何途径都是一种累积——我不相信单一的、直线的、唯进步论的大历史观。

我们热爱城市生活,网络会带给人虚拟的公共生活、社区感和参与性,但它也会降低人对周边城市现实的敏感度和实际行动力。当下的疫情过后,人们可能会对城市公共生活产生深度的怀疑,所以在疫后重建中,城市的公共领域如何再造以及对线上生活的过分依赖等话题的探讨变得更加迫切。我们做的硬件上的城市设计与软性的城市策展,都是为了加厚、加密和加强城市与人的链接,让城市对人的生活产生长远的滋养。

访谈全文刊载于《建筑实践》2020年03期“人物”板块