编者按:本期建筑绘非常难得,难得不仅在于这是尚处于疫情期间的一次线下面对面访谈,更在于孟岩很少接受建筑专业之外的采访,聊绘画,这是第一次。习画几十年,绘画对于孟岩,是职业和生活之间的调剂,是建筑师的学养。

“绘画是职业和生活之间的一种调剂”

有方:周榕在“都市实践的第二个十年”时提到您修习绘画,您觉得“修习”这个词准确么?

孟岩:是一种研习,或是消闲。

如果非得用“修”这个字,我觉得更多是一种“修养”。这是建筑师个人的一种训练和积累,特别是在当今建筑师几乎沦为服务行业从业者的境地之时。因为在中国,建筑师不是西方传统意义中的艺术家,也谈不上是匠人,作为职业人和知识分子双重人格附身,常常处于一个 “穷则独善其身,达则兼济天下”的中间状态。因此画画有时是一种文人般的无奈,也是职业和生活之间的一种调剂。

我画画没有任何功利目的,既不卖画,也不展画,甚至不送人画;也不是真的像修习那样每天都画,有时候三天打鱼两天晒网,甚至可能一年都不画,但有时候高兴了一下画十天。习画,从年轻时开始,于我而言是一个更纯粹的状态。我从九十年代甚至更早开始潜意识地在绘画中表达更为个人化的情绪,这期间风格很不一样。

有方:刚刚您也提到过去几十年您绘画的风格变化真的很大,我看到您从九十年代以来三个时期分别在北京、纽约、深圳的画,这些画和您当时所在的地方,以及所处的状态是否有关系?

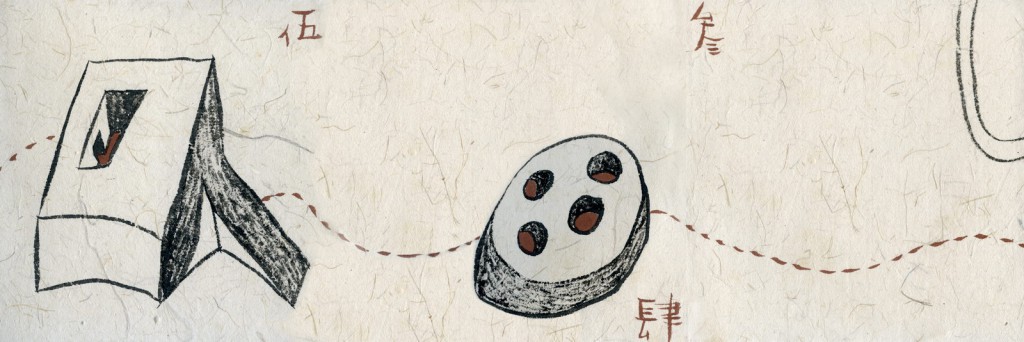

孟岩:有关系,你这个问题很好。当然我在画的时候并不会觉得,只是到现在回望的时候会看到一些线索。这种时期的差异一开始我也没太关注,后来我们想做点小礼物,我和同事商量说弄点个性化的东西。我以前喜欢收集笔记本,收集了很多五六十年代的各种笔记本,我特别喜欢“文艺日记”那种,那时候人都穷,笔记本里偶尔有张黑白插图的已经很牛了,我说咱就做一个文艺日记那种的。我趁机挑了一些画当作插图,整理这些画的时候一看正好差不多有三个阶段,我们就做了一套三个笔记本。

“一种对内心的纾解

对文人传统的接续”

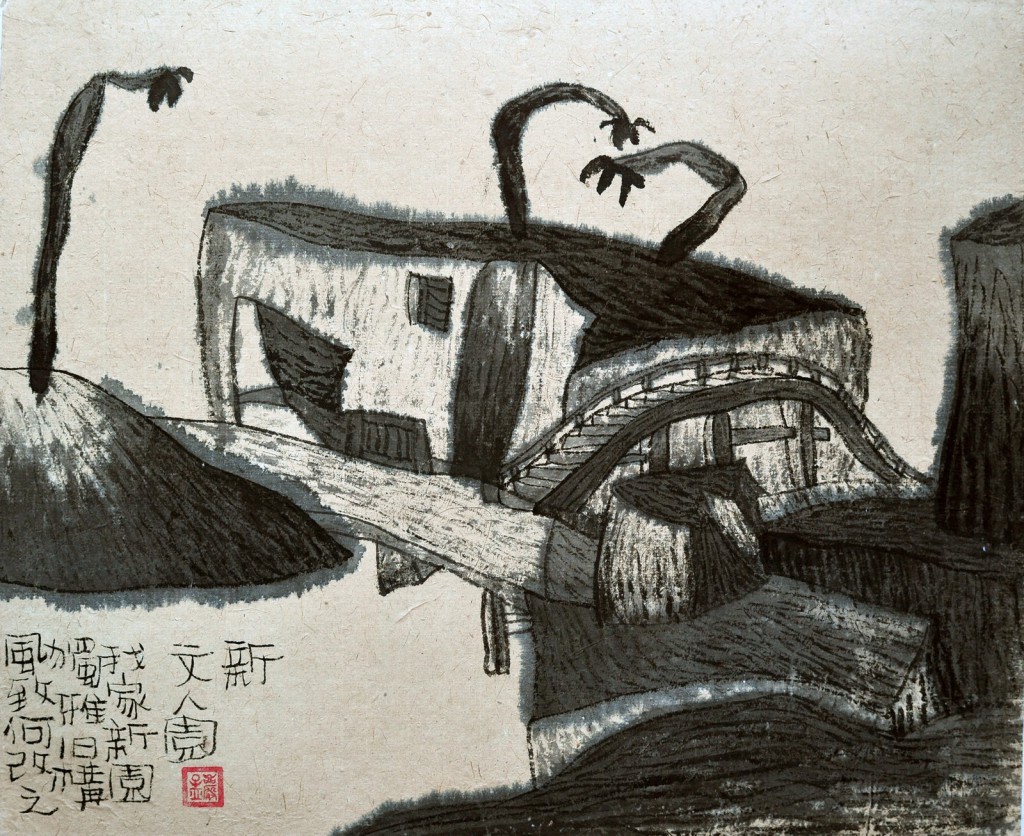

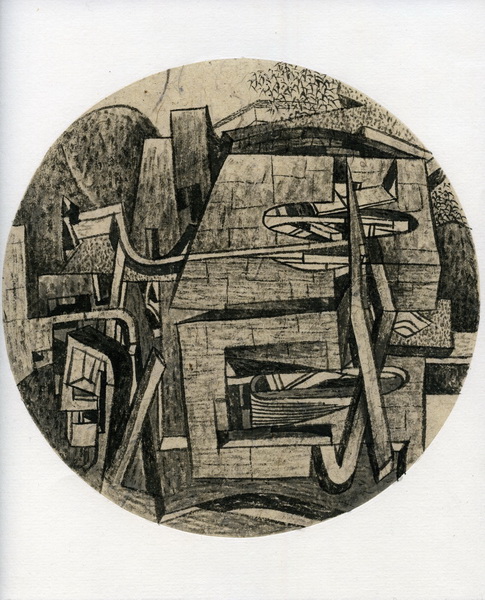

有方:我在您1990年代的画里看到水墨和诗文,似乎是一个非常文人的一个状态?

孟岩:其实我画画的时间比这更早了,十几岁就利用业余时间在故宫边上一个老院子里跟着老师学画,是很传统的水墨、彩墨山水画。当时我的老师是画“界画”的,界画不像文人画那样宣泄情绪或自我表达,很多是在画一些场景,仙山琼阁、山水楼台。但这些楼阁亭台也不是实景,是虚无缥缈的,是心中的山水形象,但他画得又很具体,很冷静,其实就是建筑画。所以我后来反思觉得这段学画经历跟我现在入建筑这行也许有一定关系。

到了八十年代,那是一个中国艺术“现代主义”的盛期,“85新潮”“中国艺术大展”等等,我们都是亲历者。崔健第一场演出我就在现场,当时谁都不知道这小子是谁,结果唱完全场傻了,没声儿,居然还有人这么唱歌的,然后掌声雷动。当时冥冥之中也干了一些类似伪“当代艺术”特别有意思的事儿,现在回想起来还是挺牛的。再后来到八十年代末、九十年代初,所有这些又全部清零。但在那之前曾悄悄有过一个很短暂的小潮流,不同于“85”宏大叙事的理想狂潮,它是一个很个人化、很弱、人文内省的潮流——“新文人画”。我当时对这个挺感兴趣,它是一种对内心的纾解,和对文人传统的接续,实际上是跟古人的一种对话。

我给你看的最早的这些画就是在那段时间画的,我当时在写硕士论文,专门研究中国文人绘画和中国文人园林,和这个有关。那时候是学生时代,很纯粹,白天读书晚上画画,有时间就出去看园林。现在回想起来我觉得那时候是人生的一个高潮,非常无忧无虑,精神无比充实,什么都有,除了钱。当时住在清华,是一个相对封闭的环境,每天大量的阅读,读古今中外能读到的和园林有关的文献。我今天再回看那个时代画的画,觉得很反映我当时的心境,和现实无关,完全沉浸在一个自我的小世界里,挺特殊的一种状态。

“大都会中的垂直桃花源”

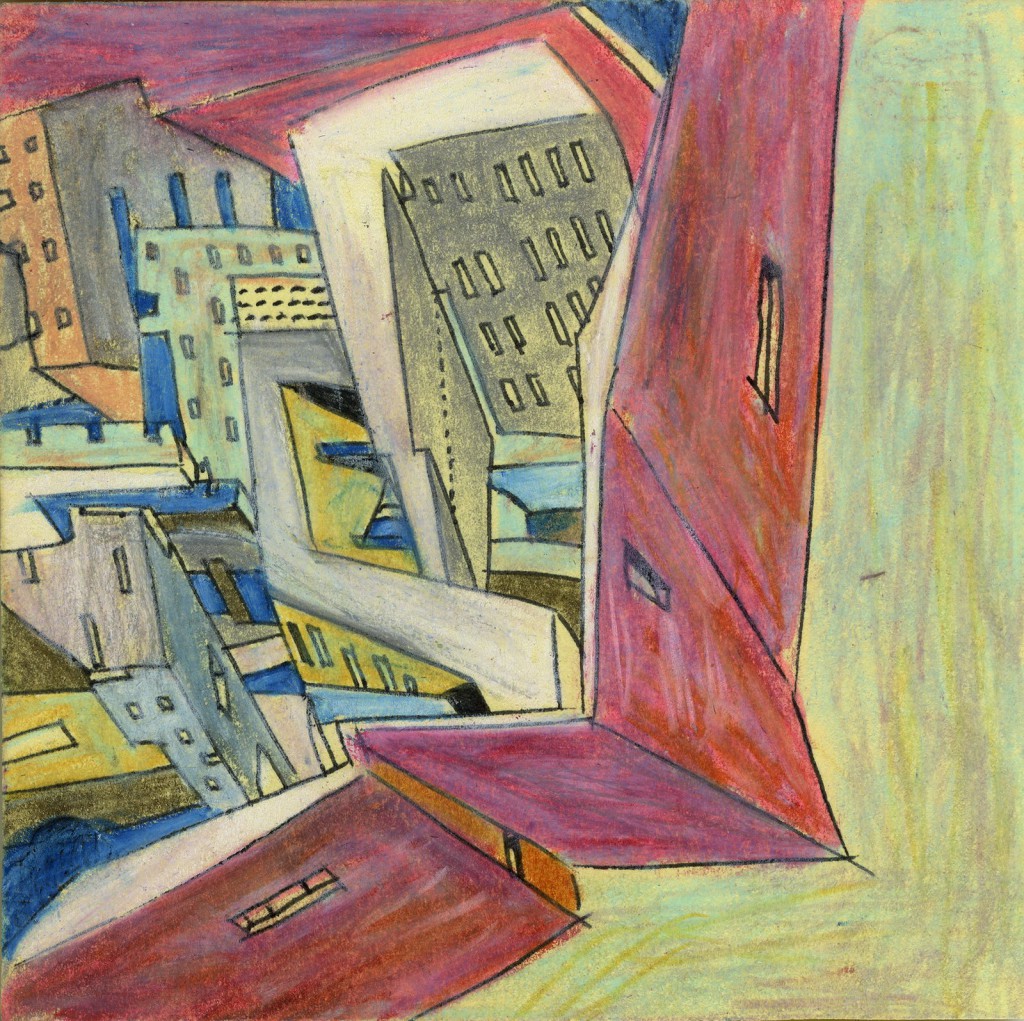

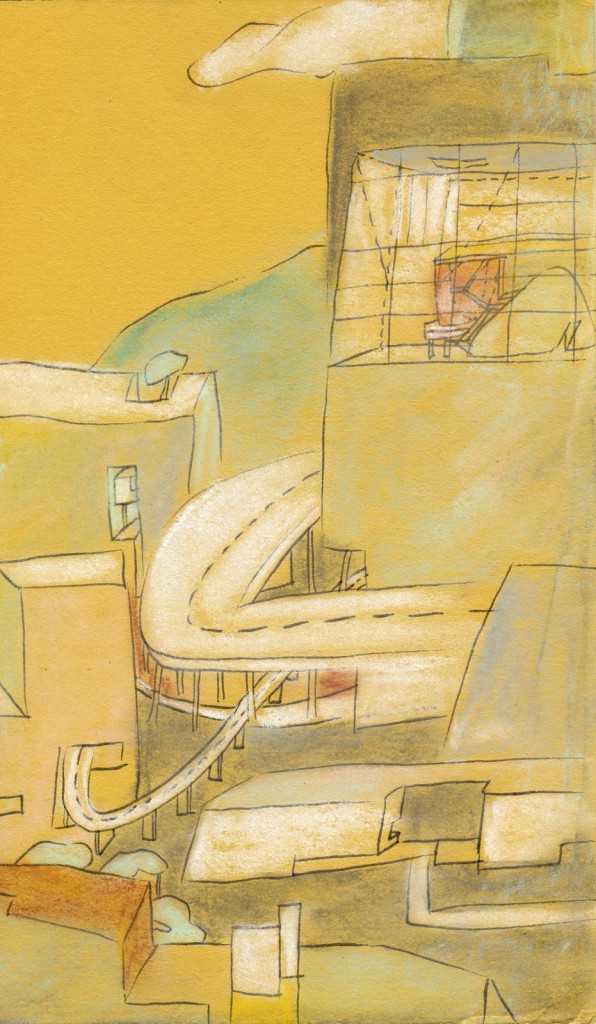

有方:到2000年前后,您在纽约期间画的内容里就出现了建筑空间,和您当时的实践相关?

孟岩:这些应该是97、98年左右画的,在高密度的纽约,登上帝国大厦,洛克菲勒中心,大都会为我带来了未曾体验过的震撼。那段时间也是“前都市实践”阶段,是一个准备期。我1996年到纽约,都市实践1999年成立。我那时候画特别微小的画,就是在便签条上,国内当时不太用这东西。每天中午吃完饭没事儿就在那胡涂乱抹,画的内容其实是和我当时在纽约的日常体验有关系。

人们现在从中国去美国,不会觉得有多大差异。但是九十年代中期,北京还处在现代化进程中,城市大部分还是一个以水平为主的空间体验,到了纽约以后突然间变成了一个垂直的空间体验,高度挤压,人的生活空间极度狭小,这种体验给了我一个很强的冲击。当时纽约还是一个非常自由的地方,任何一栋高楼,和保安打个招呼说想上去拍个照,人家很高兴就让你上去。上去以后就会发现屋顶上看到的城市完全不一样,就像是到了一个群山环抱的场景里,我后来反复描述的“垂直桃花源”就和这个体验有关——你坐着电梯黑洞洞的,一路上去,然后眼前豁然开朗。有时当云层很低,高楼只露出上半截,楼之间很深的峡谷,楼底车水马龙、万马奔腾,地面冒着烟气,楼顶还有水塔和各种花园平台。你会发现高楼丛林里隐匿了很多细碎的生活,不可想象在那种高密度的情况下,屋顶上却是另一种生活情境,它产生了新的诗意,是一种垂直园林的体验。这和我们熟悉的乡间野趣,理想的自然关系截然不同,它是在一个完全人造的状态下,让你体悟到一种对自然和山水的不同认识。

大工业时代的城市不只是产生压抑和负面的东西,同时也产生了一种极具魅力的都市文化。我对城市的理解,对大都会生活的理解,和那段时间所沉浸的都市生活状态有很密切的关系。觉得紧张、严酷的都市生活里也会别有诗意,当时做了很多这方面的思考,开始和都市实践对建筑和城市的一些理念有关了,是一个积累的过程。

“以山水想象摆脱建筑的重力羁绊”

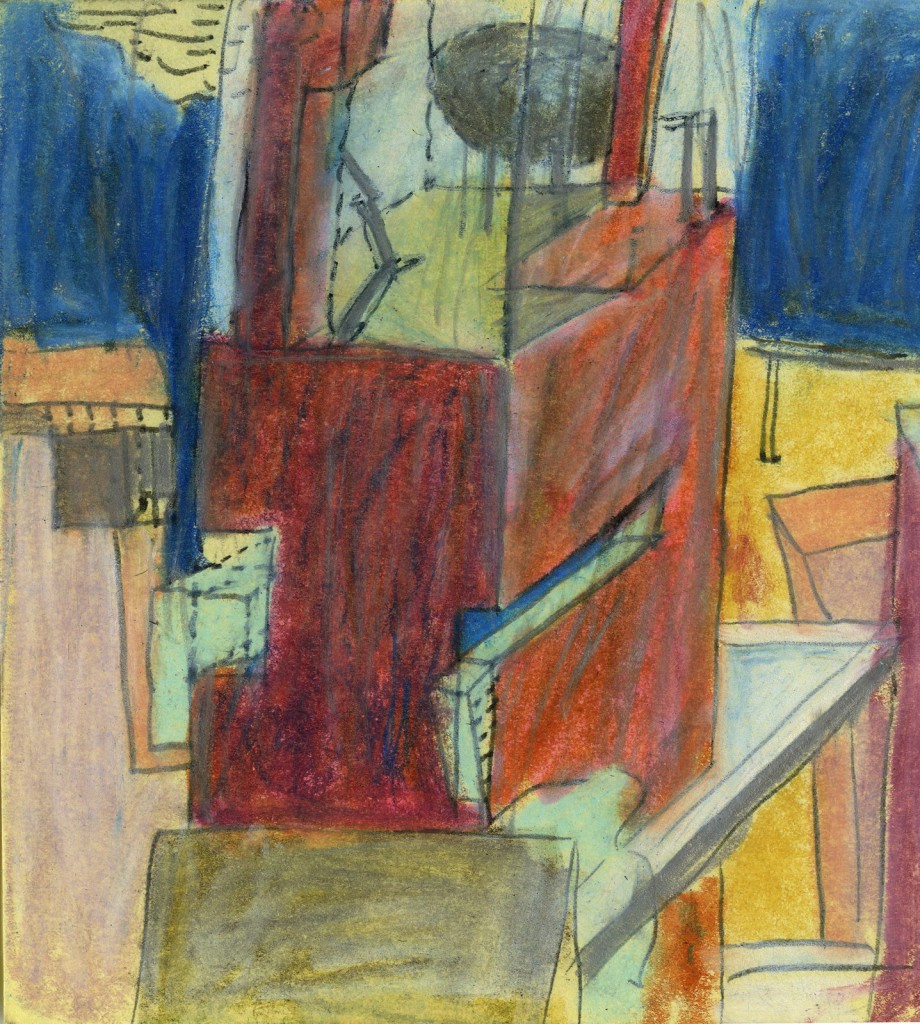

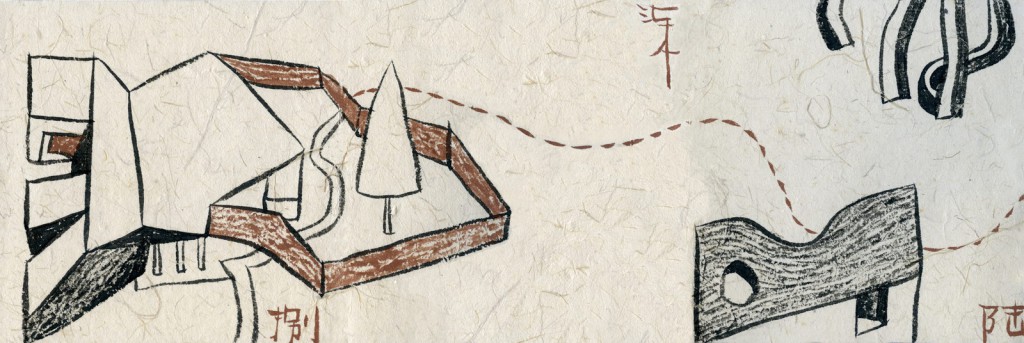

有方:您2009年前后在深圳期间的作品中,就同时可以看到纽约时候的建筑空间,和更早时候您在北京时候的水墨画,这是怎样的一个转变?

孟岩:我给你看的这部分很少,有2009年以前的也有最近几年的,期间变化也挺多,这也跟媒介有关,回国后能用宣纸,我就不用那便签条画了。纽约画的那些还基本是图,这些又更像画一点儿。

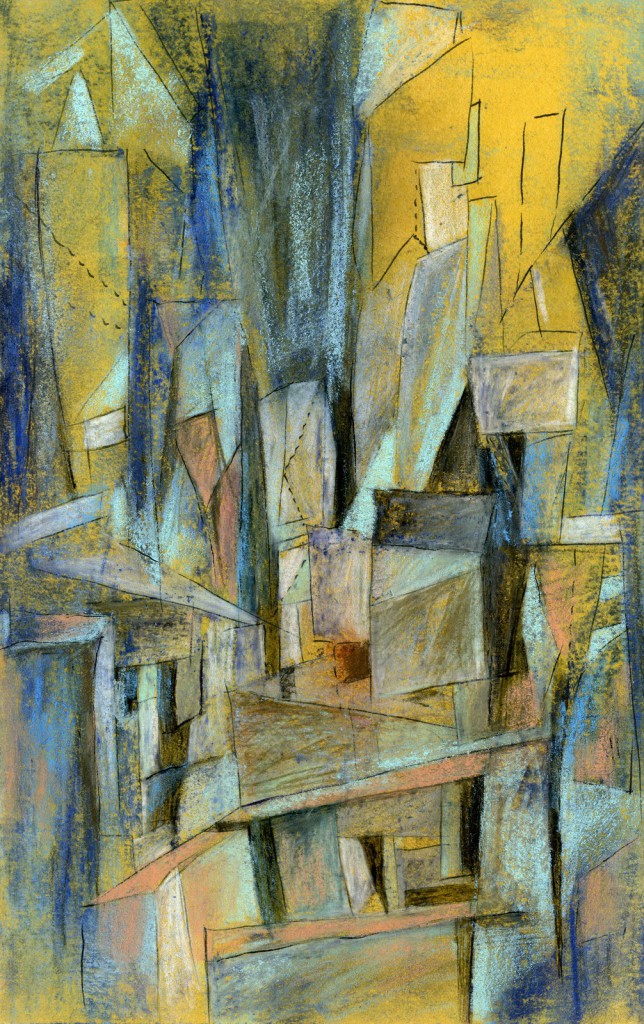

这些画也许跟我一开始学画时候老师画的界画有关系,我学过一点,但不是特别喜欢,界画太“工”了,但我还挺喜欢那种感觉。古代园林绘画也挺有意思,一般都是受园主之邀去画,再请个文人写一篇园记。这种画有的就画得比较写实,但也有一部分是真真假假,我其实对这部分挺感兴趣。这种画一方面把园子的空间、建筑有一个大略准确的记录,同时又杜撰了一些景致用于表达某种氛围和园主的理想,所以他描述的是真实和想象之间的一种状态,既写实又不太切实际,真又不真,我对这个感兴趣。我本身也画一些几何抽象的构图,也会画一些具象的水墨山水,但我自个儿更喜欢画这种亦真亦假的。所以你能从我近期这些画里看到,有一些和我想象的空间或建筑有点儿关系,因为没有重力的羁绊,绘画可以更自由地驾驭空间。

有方:2009年前后,您画这些画时的状态是怎样的?如果说1990年代是个“人生的高潮,什么都有,除了钱”,2000年前后在纽约“虽然忙但是悠闲”。

孟岩:2009年都市实践10年了,也可以说是另一个高潮。我的生活变化还是挺大的,在北京可以说是完全生活在一个自我的世界里,跟现实隔离;到了纽约以后,既是一个出世入世之间的状态,又在某种程度上进入到了一种特别具体的城市现实中,而且是一个所谓现代化大都会的现实。

到深圳,算是我人生的第三个阶段。某种程度上直接进入了国内日常现实,在国外毕竟有距离感,看一个事情像隔岸观火,跟你进入到庐山里面的感觉挺不一样的。深圳不是我熟悉的地方,也不是我最喜欢的地方,你是作为一个陌生人进入一个陌生的世界,这种陌生感其实挺强的。所以那个时候一直还在画画,对我来说是一种调剂,从日常的琐碎和具体的纠缠之中解脱。很多时候正因为这种二维媒介的特点,让你能够有一个超脱的可能性。我觉得绘画其实都是关于现实的,只是态度上有的是反抗有的是抽离,于我而言,抽离的成分更多一些,它让人内心平和。

“绘画与建筑,在交叉与平行的世界修习”

有方:听说您疫情期间又画了一些?

孟岩:对,在家憋了两个多月,从来没在家过过那么长的年,所以又画了一些。很有意思是我的画越画越小,八十年代末我画一整幅,那种能买到的最大的纸,一米多两米不到,无知者无畏吧,有一种那个特定时期的粗糙,很强劲的感觉;到纽约就画便签纸那么大点儿;最近就是这种小幅的。没有任何压力,不是去参加什么展览,也没有什么要求,主要是一个心境的记录。

我喜欢绘画那种有点过时感的艺术形式,现在很多艺术家都去做装置、行为、摄影、影像之类,这是艺术形式本身在演进。我不是艺术家,但我一直觉得艺术其实有一种特别原生、朴素,本质的东西。一部分它有功利性,就像敦煌壁画,其实是一群画工画的,和今天大芬村没太大区别,他们画画就是修行,为了获得上天神明对心灵的安慰。画画这些人可能是文盲,但他们有文化,那种传承在基因里的文化,所以它的颜色那么漂亮,形式感那么好。另一部分是自我表达和自我消遣,比如中国文人画其实是业余的,中国艺术的最高成就就是一群退休的政客画的画、写的诗。

所以对我来讲,绘画是一个特别轻松的事儿。高兴或不高兴,找点事儿干,读点书、画点画,画完以后原本焦虑的心情变好了,或者原本就轻松的状态更得到了娱乐和满足,别有那么大目的性,会特别放松。

有方:最后一个问题,还是想回到建筑上,这些画和您的实践有关系么?

孟岩:我觉得这肯定避免不了,毕竟我的职业是一个建筑师。我觉得绘画和实践之间是一种互补的关系,是交叉而又平行的两个世界。

提到建筑师的绘画会让我想起柯布,他是一个建筑师,斜杠,画家。我很喜欢柯布,建筑师里头的艺术家肯定是他,他最高兴的时候可能就是曾经有人请他设计个美术馆,里面展三个人的作品,一个是毕加索,一个是马蒂斯,一个是柯布本人,那可能是他的人生高潮,但他的绘画始终没有达到他的建筑受到的那种认可。他到晚年几乎是一半时间做建筑一半时间画画,从我的理解,柯布画画也是一种互补,因为他的一生都是在跟现实搏击,一直在跟很多固有的观念搏斗,真的是战斗的一生,是个不妥协的人。所以我觉他挺累,他可能通过绘画得到了消解,之所以没变疯,也没得抑郁症,可能跟他画画有关系。

所以对我来讲,我没他老人家那么伟大,但绘画让我不会被网络逼疯,也不会被前浪、后浪们逼疯。即便是面对平庸粗俗丑陋的现实,在无法接招的时候,我至少还可以退到内心世界,干点儿其他事情,作为一种内心平衡的手段。我觉得绘画是个人修养很重要的一部分,并不是说建筑师必须得画画,但它是一种很重要的学养。你在画的过程中,和古人有对话,和历史好像发生了关联,也可能会想象未来,是一个很缓慢、很自我陶醉的过程。它对实践不见得有直接的功效和联系,但最终也许会慢慢地影响到建筑。这可能就是周榕说的“修习”的意思。

(文章来源于行走中的建筑学 ,作者有方君)