作者 邓小骅

期刊 时代建筑.2018(6):98-107

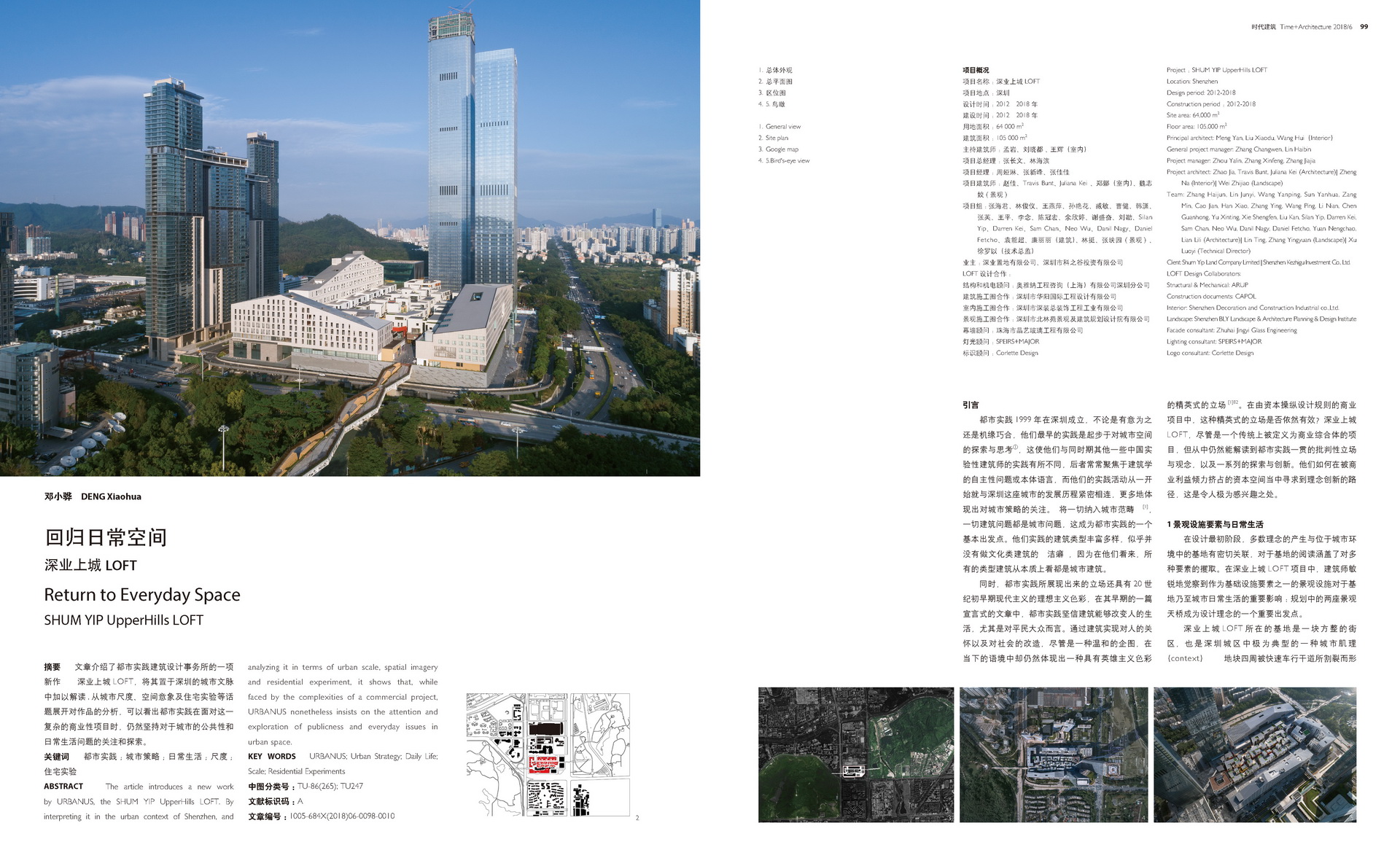

摘要 文章介绍了都市实践建筑设计事务所的一项新作——深业上城LOFT,将其置于深圳的城市文脉中加以解读,从城市尺度、空间意象及住宅实验等话题展开对作品的分析,可以看出都市实践在面对这一复杂的商业性项目时,仍然坚持对于城市的公共性和日常生活问题的关注和探索。

关键词 都市实践;城市策略;日常生活;尺度;住宅实验

引言

都市实践1999年在深圳成立,不论是有意为之还是机缘巧合,他们最早的实践是起步于对城市空间的探索与思考①,这使他们与同时期其他一些中国实验性建筑师的实践有所不同,后者常常聚焦于建筑学的自主性问题或本体语言,而他们的实践活动从一开始就与深圳这座城市的发展历程紧密相连,更多地体现出对城市策略的关注。“将一切纳入城市范畴”[1],一切建筑问题都是城市问题,这成为都市实践的一个基本出发点。他们实践的建筑类型丰富多样,似乎并没有做文化类建筑的“洁癖”,因为在他们看来,所有的类型建筑从本质上看都是城市建筑。

同时,都市实践所展现出来的立场还具有20世纪初早期现代主义的理想主义色彩,在其早期的一篇宣言式的文章中,都市实践坚信建筑能够改变人的生活,尤其是对平民大众而言。通过建筑实现对人的关怀以及对社会的改造,尽管是一种温和的企图,在当下的语境中却仍然体现出一种具有英雄主义色彩的精英式的立场[1]。在由资本操纵设计规则的商业项目中,这种精英式的立场是否依然有效?深业上城LOFT,尽管是一个传统上被定义为商业综合体的项目,但从中仍然能解读到都市实践一贯的批判性立场与观念,以及一系列的探索与创新。他们如何在被商业利益倾力挤占的资本空间当中寻求到理念创新的路径,这是令人极为感兴趣之处。

1 景观设施要素与日常生活

在设计最初阶段,多数理念的产生与位于城市环境中的基地有密切关联,对于基地的阅读涵盖了对多种要素的攫取。在深业上城LOFT项目中,建筑师敏锐地觉察到作为基础设施要素之一的景观设施对于基地乃至城市日常生活的重要影响:规划中的两座景观天桥成为设计理念的一个重要出发点。

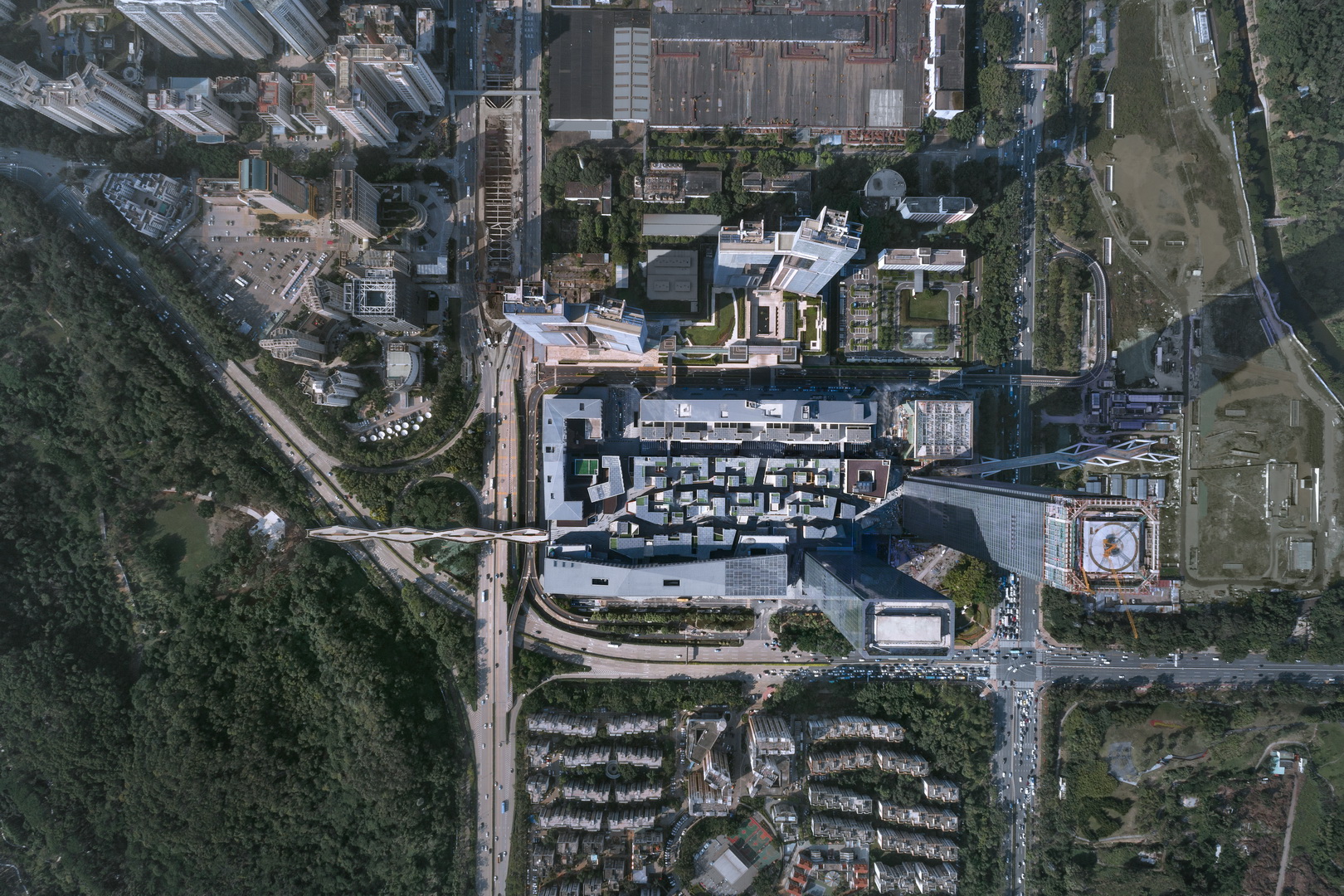

深业上城LOFT所在的基地是一块方整的街区,也是深圳城区中极为典型的一种城市肌理(context)——地块四周被快速车行干道所割裂而形成了一块城市飞地,到达基地内部需要依赖机动车交通。不仅仅是深圳,近年来各地对于城市慢行交通系统规划的热衷,从一个侧面反映出以快速机动车交通为特征的交通基础设施对于日常生活及公共空间的严重割裂。

基地位于两座山体公园之间,东侧是笔架山,西侧为莲花山。在SOM建筑设计事务所最早对深业上城项目所做的整体规划中,从基地内向东西两个方向各架设了一座人行景观天桥,分别通往笔架山和莲花山,这两座天桥成了后来深业上城LOFT整个设计至关重要的理念出发点。其重要性在于,它们串联了市中心的一系列孤岛,形成了一条跨越市中心的漫游路径:从笔架山,穿过深业上城,到达莲花山,再来到深圳书城,最后到达市民中心,这是城市维度上的一个“大手笔”。两座天桥作为一种景观基础设施,成为激活城市日常生活的重要触媒,使得都市实践后面的理念操作变得顺理成章——城市的日常性人流从两座天桥处被引入基地内部,这些人流包括了各个阶层的城市居民,具备了最普遍的生活性和日常性,这使得该项目能够在最大程度上实现公共性。

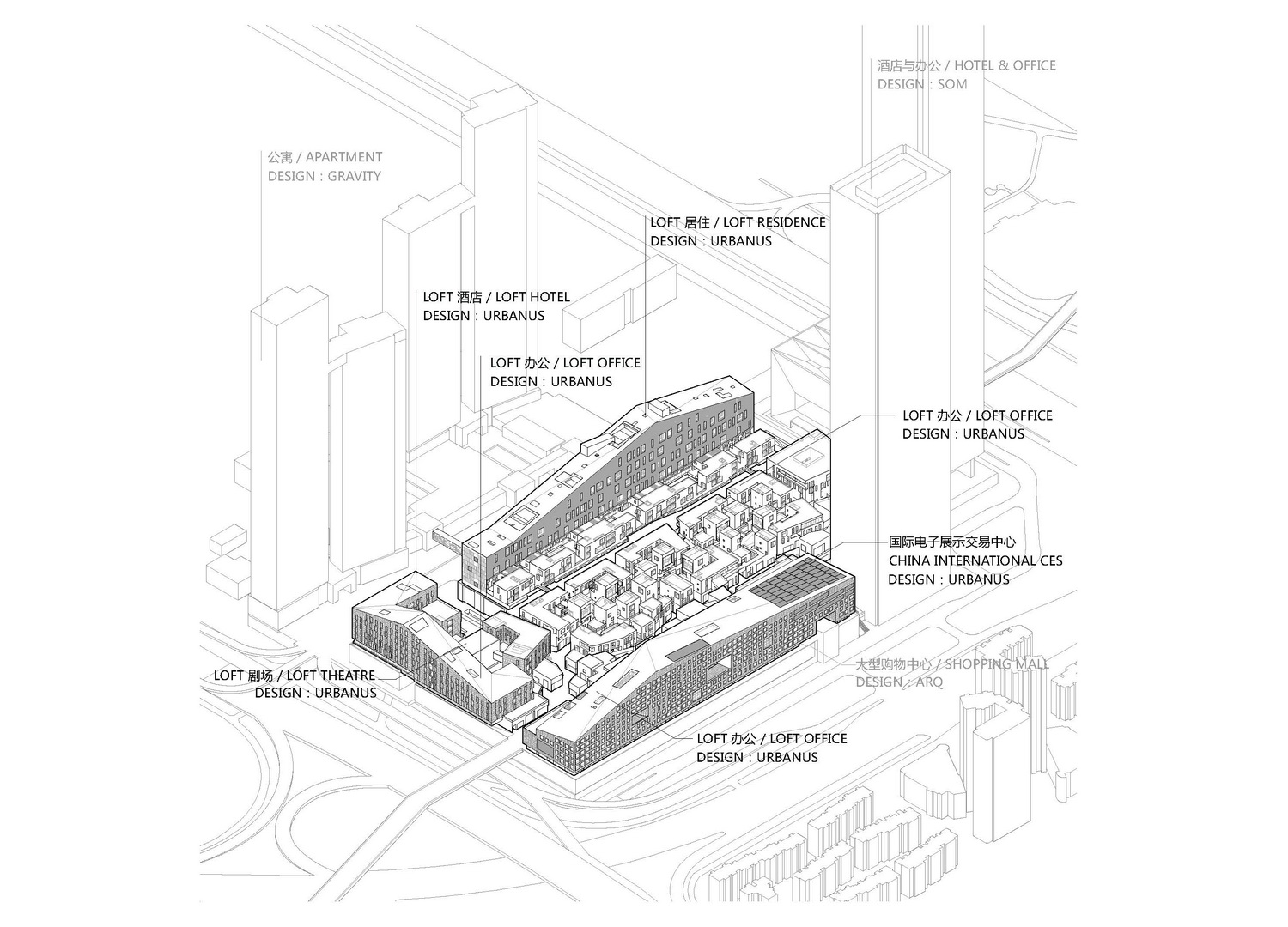

深业上城是一个大型的综合体项目,包括了超高层办公、酒店、商务公寓、购物中心等,是由多家团队共同合作完成。都市实践作为其中的一个设计团队,接到的任务是在占地超过6万㎡的大型购物中心顶部,建造10万㎡的居住与办公LOFT。面对几乎铺满整个基地的底层购物中心,LOFT部分能做的就是如何在其上进行叠合。在规划阶段,深业上城LOFT部分被设计成一条简洁的板式建筑,出于对公共性和日常生活的关注,都市实践将原本的板式建筑转化成了一片高密度的聚落式建筑。在进行了多种尝试之后,方案最终由北、西、中、南四个区构成,北区是居住LOFT,西区是办公、酒店和剧场,中区是办公LOFT,南区是办公(目前是国际电子展示交易中心)。

2 尺度——形式操作的基础

2.1 大与小

如果一定要从形式操作的角度来阅读都市实践的作品,那么一个不可回避的话题就是尺度问题。库哈斯在《癫狂的纽约》中已经对建筑的尺度问题进行了讨论,当建筑通过技术达到前所未有的尺度的突破,在水平向通过通风和空调设备,能够无限延展,而平面又可以通过竖向电梯进行垂直叠加,建筑的尺度可以达到前所未有的“大”[2]。在深业上城这里,水平延展的购物中心,垂直高耸的超高层建筑,分别从横向和竖向上构筑起巨大的实体尺度。库哈斯对于“大”建筑有过赞赏,他认为“只有大才能在一个单体容器中维持着事件的杂乱增殖。它逐渐形成各种策略,在一个更大的实体内,同时组织起事件之间的独立性和互存性,这种共生关系不是损害,而是加剧了个体特性”[3]。在巨型尺度的建筑内部,建筑拥有相对独立的内容的丰富性,内部与外部是相互分离的,这便会形成内与外两套尺度。

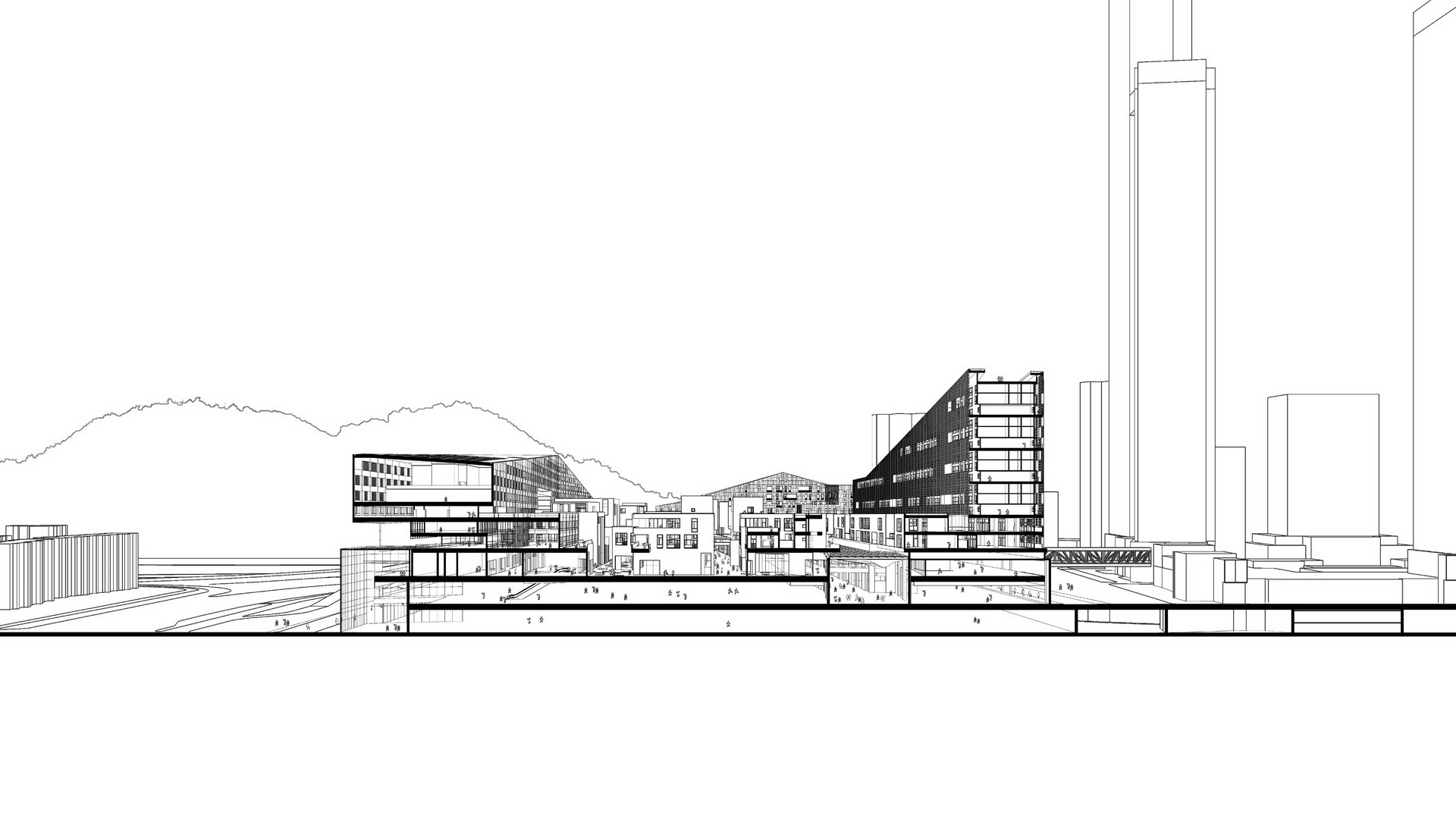

如果将坐落在购物中心之上的LOFT建筑群看作是一个整体——一座巨型建筑,那么它也具有内与外的两套尺度。其外部尺度是与周围超高层建筑进行对话的“大”的城市尺度,而其内部尺度则是贴近人的“小”的日常尺度。

在“大”的尺度上,为消解周边超高层建筑在垂直向形成的巨大压力,建筑师通过利用体量规模较大的北区居住 LOFT和南区办公部分,形成两座人工山形体量,与超高层塔楼的巨大尺度相呼应。同时这种山形轮廓也呼应了深圳常见的山体天际线,并成为基地内部超高层与小尺度体块的“山体背景”。

2.2 内与外

从高度上,围合形成了从外部向基地中心逐渐跌落的形态,从平面上看,同样可以明显地看出建筑师对尺度的安排。外部是统一在城市大尺度下的围合体量,向内围合出一片聚落式形态,采用小体量的“L”形围合或“U”形围合模式,内芯则是尺度最小的方盒子。

与库哈斯所说的由“大”导致的内外分离在本质上相同,深业上城LOFT通过围合形成了内与外的反差。人们从外部无法看到基地中间这一片细碎的体量。LOFT部分与下部的购物中心在外部立面上保持了一致的匀质性,同时,两者之间用一层退进平面形成了一条水平阴影,使LOFT的体量整体漂浮于购物中心之上,并且以高大体量恪守着方形基地的三条城市界面,并以此和周边300 m的超高层建筑进行对话。围合部分并非完全封闭,东西两侧有两条天桥向外延伸,南侧、北侧各有一个开口。除了南侧这一配置了自动扶梯的开口(由于尺度不大,所以并不十分醒目),整个LOFT没有给出任何暗示,人们只有沿扶梯缓缓上行,才会发现,在购物中心的屋顶平台上,还存在着一个极具视觉反差性的空中“街市”或者说是“小镇”。

购物中心的三层平台,构成了第二层地面——LOFT小镇的地面。建筑师精心设计了一个以聚落为原型的、低层高密度的LOFT小镇。体量的高低错落,凹进凸出,“挤压”或“塑造”出两条曲折蜿蜒的内街。这种混杂凌乱的、充满了边边角角的不规则空间,显然是建筑师精心考虑过的、刻意为之的结果,既制造了视觉的丰富性,也经营了路径的节奏。LOFT小镇与下部购物中心之间通过1.6 m高的结构转换层进行连接,在平面上和结构上都经过了精心的设计,从而保证上部结构与管线不会对下部购物中心构成干扰。

2.3 意象的转换——都市桃花源

都市实践的孟岩曾在一篇文章中讲述了一个令他印象极为深刻的建筑案例,一对美国夫妇购买了一座高楼上的屋顶天台,到达天台所要经过的路径,与《桃花源记》中武陵人所走过的误入桃花源的迷津极为相似:先经过一段路程,再进入“若有光”的封闭狭小的空间(这里指电梯),之后豁然开朗,仿佛来到另一个世界。孟岩在文中描述了一段迷幻的都市风光,鳞次栉比的高楼、川流不息的车流等,都成为与山林、河流相对应的诗意的风景:

站在纽约高楼的天台上俯瞰城市,从近到远无穷无尽的高楼高下参差如“群山”环绕,高架在顶楼上的钢梯和尖尖的老式水塔好似山间的亭台,间或空调冷却塔冒出的缕缕白雾幻化成了山间的浮云;俯身下望百米深的街道是峡谷中的溪流,宽阔的大道川流不息的车灯汇成了奔腾的江河;城市的噪音成了群山中的回响,偶尔呼啸而过的救护车和消防车化成了混凝土森林中的虎啸龙吟。[4]

这样的文字既反映出建筑师寄情于桃花源的乌托邦情结,也映照出都市实践一种直面当下现实的态度,将桃花源给人的内心体验投射于现实的都市环境中。田园诗式的桃花源在现代都市中当然无处寻觅,但都市人群的内心对其的向往古已有之。在深业上城LOFT,建筑师孟岩将这种“都市桃花源”的意象带入了这个设计。人们穿过喧闹的城市道路,来到南侧高宽比约2:1的狭窄入口,乘扶梯上至屋顶平台,眼前豁然开朗,现出“屋舍俨然”的LOFT小镇。同时这片LOFT体块又是被周边的高大体量所包裹着的,从而围合出一片被隔离的“都市桃花源”。诚然,这种意象转换更多是出于建筑师的个人情结,但它带来的空间体验依然是令人愉悦的。

3 夹缝中的住宅实验

面对以拥挤文化(Congestion Culture)为特征的现代城市,都市实践对于密度问题一直保持着高度关注,他们认为城市的高密度状况是不可回避的问题,并对高密度城市住宅进行过专门的研究②。在深业上城LOFT中,有很大一部分是居住功能为主的LOFT。值得玩味的是,由于开发商所重点倚赖的资本收益主要来自基地北部地块中的四栋超高层住宅,以及LOFT下部的购物中心,LOFT部分原本就不是开发商最为关注和在意的利益核心,设计条件便相对宽松,这反而成为建筑师寻求突破和创新的一个机会,使其得以尝试性地冲击现有的惯常住宅产品。

北部A区的居住LOFT,套内上下层的总面积动辄达到一两百平方米,已然进入高端住宅行列,然而这种类似联排别墅(townhouse)的居住单元要嵌入高密度的城市空间,如何还能保持高质量的居住体验?建筑师将其以集合住宅的形式竖向叠合起来,但设计了充足的入户空间和公共空间。每个LOFT单元在下层入户部分的南北两侧均以一条两层通高的公共走廊相连接,形成一条“空中街道”,相当于每一户有一个入户花园,以此提升住户体验。

LOFT单元沿着均匀的8.5 m的柱网开间一字排开,建筑师采用了服务空间和被服务空间的分割方式,切出长条形的腔体,相邻单元可以相互拼接,来安置所有LOFT单元中服务功能空间以及空调外机和设备管道。这样,居住单元内部空间变得十分完整,并保持了足够的灵活性可以进行任意分割。

LOFT单元具有库哈斯所说的“典型平面”(typical plan)的特征,除去服务空间和交通空间,就只剩下了一个空白的体量联排别墅(Volume),没有多余墙体来暗示住宅空间的功能划分。而建筑师的本意也正是要给使用者提供一个总高为9 m的虚空的长方形盒子,剩下的设计留给使用者自行发挥。LOFT单元提供的是层高4.5 m的复式空间,但建筑师在立面上也已精心考虑过可能按照3 m层高来划分的处理方式,因此,单元的外立面能同时满足4.5 m和3 m的层高划分方式,使用者完全可以按照需求进行灵活改造。单元盒子可以按办公划分为两层4.5 m的空间,也可以完全按居住功能改为三层3 m高的空间,还可以按照办公+居住的方式,组合成两层4.5 m和三层3 m的跃层空间。

平面柱网开间为8.5 m,每一个LOFT单元都是复式结构,层高4.5 m,两层高度共计9 m,在最外侧的立面上形成了以柱网开间和层高自然划分出的方格网系统,采用格栅式的GRG预制构件,形成一层半透明的立面表皮,建筑师对外立面进行了总体控制,在给使用者充分自由度的同时也保证总体效果不会太过凌乱。

都市实践对深业上城LOFT的居住单元所进行的这次住宅实验,表露出他们希望冲击当下被地产开发所固化的所谓成熟住宅产品的企图。通过体量的竖向叠加,空中公共连廊的植入,建筑师希望提供一个高密度的城市环境中的居住类型,在保证居住品质的前提下,提供高层建筑中更具社区感的居住体验,加强居住建筑中的公共交往空间。

4 在日常生活中持续进行的设计

在深业上城LOFT中,都市实践的设计策略可以被总结为两点:制造容器和城市填空。

当代建筑学越来越关注城市问题,也越来越多地与城市的日常生活产生联系[5]。建筑可以被看作是装载日常生活的容器,好的建筑应当能容纳多样性的生活方式,并触发公共交往活动的产生,给予城市自发生长的空间和机会。

都市实践对于设计的讨论常常是将其置于某种具体的、日常的情境之中,赋予空间内容和事件性。例如,在深业上城LOFT中,建筑师原本为自行车骑行者设计了冲淋空间,使健身者能够完成骑行、更衣、购物、聚会等一系列的休闲活动(遗憾的是在施工图阶段最终开发商出于利益考虑取消了这一设计)。在北侧A区的居住LOFT部分,居住空间和公共空间分别为住户提供了自行改造生活空间、进行社区交往的机会。这种空间的事件性成为设计中的弹性要素,让空间随时空的变化留下城市生活的痕迹和烙印,并因此而具备自发性发展的活力。在建筑层面,都市实践用“典型平面”的叠合来构成体量,对内部不做过多限定,但是会给使用者提供按需调整的弹性空间,在这种意义上说,建筑在交付使用时并不是设计的最终完成状态,建筑最终呈现出来的状态是与日常生活的痕迹交叠在一起的。

深圳作为一座速生城市,快速建设带来的一个后果是造成了各色地标式建筑毫无关联的堆叠,被割裂的城市空间成为一种匀质的底色,也导致公共空间的缺失。在城市层面,都市实践尝试做的是在这被割裂的城市空间中植入公共性,“在城市空墟中注入的不仅是新的物质实体,而且是新的生活方式。”[6]在深业上城LOFT中,通过植入不同空间类型,为其中的居住、办公、商业提供公共活动的日常性场所,通过LOFT小镇提供丰富的街巷空间,并将整个地块与两侧山体相连,形成了一条跨越了若干街区的城市中心区公共走廊。

刚刚建成的深业上城LOFT,并不是它最准确的状态。建筑师认为,五年之后,历经城市日常生活的种种浸渍,它或许能呈现出更好的状态来。

注释:

① 1999年,都市实践开始了第一个城市公共空间的设计项目——深南路从红岭路到宝安路区段城市设计和“地王城市公园”。以此为开端,都市实践在无论是建筑或景观设计中都加入了城市策略,激发城市公共空间的活力。参见:刘晓都,孟岩,王辉. “城市填空”:一项给“城市空墟”重注活力的计划[J]. 世界建筑,2007(8):22.

② 从2004年开始,都市实践开始持续对深圳城中村现象进行研究,高密度问题一直是其关注点之一。2016年都市实践在伦敦设计双年展中展出了一个设计作品,名为“DenCity·一个可见的深圳乌托邦”。都市实践在其中设计了一种巨构建筑,用以探索未来人居生活在高密度城市环境下的可能性。详见:DenCity | 一个可见的深圳乌托邦 2016.

参考文献:

[1]都市实践.都市实践——“制造中国”与“中国制造”.时代建筑[J],2004(4):81.

[2]钟念来.《癫狂的纽约》的意义.时代建筑[J],2011(5):168.

[3]雷姆·库哈斯.大[J].姜珺,译.世界建筑,2003(2):44-45.

[4]孟岩.都市造园[M]//深圳市规划和国土资源委员会,《时代建筑》杂志,编. 深圳当代建筑.上海:同济大学出版社,2016,428-433.

[5]胡恒.建筑与空间生产(回应)[J].文化研究,2010(00):85-90.

[6]刘晓都,孟岩,王辉.“城市填空”:一项给“城市空墟”重注活力的计划[J].世界建筑,2007(8):22.

[7]刘扬,徐苏宁.连接差异:作为“社会基础设施”的城市景观[J].城市建筑,2018(4):6-10.

[8]汪原.“日常生活批判”与当代建筑学[J].建筑学报,2004(3):18.

[9]王辉.“误读”《大跃进》[J].时代建筑,2006(5):35-39.

[10]杨小彦.城市生长的隐喻[J].读书,2006(2):65-71.

[11]王骏阳.日常:建筑学的一个“零度”议题(上)[J].建筑学报,2016(10):22-29.

[12]刘茜,林涛.大、虚空、密度——库哈斯建筑的城市之维[J].建筑师,2012(6):68-71.

[13]雷姆·库哈斯,三好将夫.“超大”在亚洲:雷姆·库哈斯与三好将夫的对话[J].杨涛,译.建筑师,2015(1):43-55.

[14]饶小军.观念的大潮与建筑的沙滩:当代深圳建筑反思录[J].时代建筑,2014(4):14-17.

[15]冯原.深圳启示录:建造的现代性与中国经验的历史结构[J].时代建筑,2014(4):10-13.