作者 孟岩

书名 可能的城市建筑. 看(不)见的城市 “深双”十年研究(上卷). 北京:中国建筑工业出版社,2017: 278-319

“优秀的普通建筑造就了历史上美丽的城市并且在一定意义上比孤立的杰出建筑物更为重要。”

—Josep Louis Sert “Changing Thoughts on Architecture” 19541

1. 寻找“城市建筑”

深圳城市\建筑双年展(以下简称深双)从标题中 “城市\建筑”两个并置词语的前后和递进关系上就暗示了双年展发起者“建筑应置于城市语境下讨论的立场”2。2005年首届深双策展人张永和确立了“城市建筑应该放在城市文脉(包括设计理论与教育、城市设计、社会、地方气候与文化的)之下来讨论其应有角色和作用” 3 的语境。从一开始的清晰定位奠定了之后历届深双选择建筑项目和展开相关理论阐释的基本原则,五届深双也一直在寻找具有城市立场和城市意识的当代建筑实践,并希望借双年展平台建立广泛的关于城市建筑的共识和价值导向。十年前的中国正是城市化加剧,各地争相拆毁旧城建造光怪陆离的“标志性”建筑物的大背景下,这一出发点显得尤为可贵和极具前瞻性。2005年伊始深双的适时推出和持续发声是针对时下中国建筑业现状旗帜鲜明的反思、批判与一次次有组织的突围。作为一个中国城市化急先锋和实验场的城市深圳的双年展,深双从一开始就具有与生俱来的强烈的问题意识和现实专注,它也注定像深圳这座年轻城市一样大胆、生猛、粗糙、热烈又不拘一格,十年五届深双最大的遗产是观念的领先、对现实的持续关注与批判,以及对城市未来可能性的大胆发问。

本文将集中关注五届深双展示的建筑作品,而以“城市建筑”为梳理主线。由于参展建筑项目数量浩繁,笔者不可能全面涵盖,考察的作品需要通过一条相对清晰的线索加以串联,“城市建筑”无疑是深双最为核心的主题之一。同时也藉此呼应深双发起人之一黄伟文先生在他的总结性文字“看不见的城市:深双十年九面”一文中对 “城市建筑”的讨论。然而这一限定也带来了相当的困难,一方面对于“城市建筑”概念的诠释往往众说纷纭、莫衷一是,另一方面纵览五届深双所收纳的众多建筑项目,发现囊括在“城市建筑”这个原本就十分模糊的分类下的很多建筑作品并没有呈现出鲜明的城市性主题和相关的空间策略。相对于展览的其它板块而言,策展人选出的大量建筑作品更多情况下是一些不同于主流商业大潮的另类建筑实践。尽管其中不乏优秀建筑作品,然而在深双建立的特殊“城市\建筑”语境下,却一直缺少系统地阐释这些建筑实践如何积极构建了具有强烈城市意识的建筑策略。

现在我们再次回到问题的起点:什么是“城市建筑”?这无疑仍是一个很难界定的概念。这里我们不妨为了讨论问题的便利暂且搁置对这一概念做严密的理论界定,而进一步探讨什么可能是“深双视野下的城市建筑”。我们从历届策展人的主题陈述以及所选参展作品的价值取向可以大致梳理出一定的共识,在深双语境下“城市建筑”当然不是指仅在空间或地理学意义上位于城市中的建筑,也不指向建筑的某种类型学或特定的风格和形态,它体现在对城市概念的整体认识、对建筑与城市关系的态度、对城市公共价值的体现以及与此相应的设计策略等各个层面。 “深双视野下的城市建筑”指向那些具有强烈的城市构建意识、关注建筑的历史、社会和人文价值并致力于塑造和激发城市公共生活的建筑实践。以下为了进一步理清这一视野下的城市建筑的诸多层面,本文将先从剖析当下中国城市之中比比皆是的典型“反城市建筑”入手,希望能够逐渐剥离出“城市建筑”的一些基本属性以及对中国当下城市文化的特殊意义;接下来通过分析五届深双展出的一部分在主流商业建筑大潮之外的另类建筑实践,梳理深双对城市建筑的多文化、多层面的叙事展开和贯穿始终的批判性立场;最后针对深双对“城市建筑”多方位的深入探讨但实施案例不足的现状,以更多的建成案例分析如何走向真正的城市建筑。

2005年首届深双诞生的同一年恰逢北京国家大剧院建成,国家大剧院可以说是一座位于城市中心的反城市建筑的经典案例。然而自它建成之日起,对大剧院不绝于耳的批评往往聚焦于它怪异的外表,大量或褒或贬的品评中极少言及它所触及的实质城市问题。从古至今剧院作为城市公共建筑一直是一座城市中市民生活最生动、最鲜活和最能体现城市精神的场所:无论是在剧院的开场前、中场或散场后,人们在剧院周边街道和前厅中聚集、等候和交谈互动都是观演之外最感人、最具戏剧性的城市生活场景。然而大剧院的设计者用充满基地的水面把剧院与城市街道最大限度地隔离,使剧院成为不可接近、不可触摸的孤立物体漂浮于水面之上,创造了视觉奇观的同时也最大限度地割裂了与周边城市空间的关联。歌剧院、音乐厅、小剧场、休息厅、展览和咖啡厅等丰富的内容都被一个光鲜而抽象的金属外壳覆盖,人的活动全部被沉入地下和包裹其中,剧场内部活跃非凡而外面毫无生机。人从长安街上须经由水面之下的地下通道进入,或由地铁和车道直接送达地下。人们如果不是为了拍一张绚丽的照片几乎没有必要走出室外,因为四周没有任何鼓励停留和游憩的室外公共空间。设计者为了突出建筑自身的纯粹性和纪念性,进而剃除了一切健康城市公共生活所需的人性体贴。大剧院的庞大体量与宽阔的长安街和邻近建筑的巨大尺度相呼应,同时与不远处残存的小街道和胡同形成近乎超现实的剧烈反差。这一状况如实反映了当下中国城市空间与城市文化的困境,从上世纪五十年代起北京就不断纠结于超大尺度建筑与旧城细碎肌理叠加的种种矛盾,大剧院仅仅是这一历史问题的延续,它也是失败的城市设计的牺牲品。纵观北京的城市空间历史,大尺度和纪念性确是它深层文化基因的一部分,然而令人吃惊的是这一空间文化的当代转译却是一种更加夸张的纯粹视觉性呈现。以此视角观看大剧院,它更像是精心设计的舞台布景:水面的宽度刚好给人一个最佳的观赏距离和拍照空间,它在城市中心孑然独立,拒绝对话,以大制大,以空对空。大剧院是十年来中国城市过度追求公共建筑视觉标志性的极致之作,也开启了全国各大城市寻求外表光鲜、内涵空洞乏味的纪念性标志建筑的兴建狂潮。

从建筑与城市的关系层面做进一步分析就不难看出,国家大剧院在貌似新奇激进的外表之下掩盖了异常僵化和封闭的空间模式,如果与1977年在巴黎旧城中心建成的蓬皮杜文化中心进行比较,我们会发现后者在外观上更加离奇怪异、个性张扬,与周边的历史街区的建筑风格反差更大,然而它城市策略的成功恰恰是通过激进的开放空间嵌入历史街区,形成新与旧的强烈对比同时并不破坏城市的现状肌理。文化中心建筑还通过外立面暴露的扶梯、屋顶的观景平台、开放的首层空间等设计手段最大限度地贴近城市,向城市开放。蓬皮杜文化中心对建筑传统的反叛更加彻底,它是内向的也是外向的,翻肠到肚似的把一座通常的建筑内外反转,于是上下人流被挤压到建筑与城市的交界面上;开放的首层和地下空间附以休息区、礼品店、书店、展览和咖啡厅等社会交往和商业空间,首层大厅与室外的城市广场紧密结合,辅以开放的图书馆和教育功能,再加上晚上延长的开放时间等等共同构成了一个经久不衰活力四射的城市公共生活空间。建筑师的设计意图是基于对现代城市生活急速变化的认识,罗杰斯曾说:“我们把建筑看作同城市一样灵活的永远变动的框架。……它们应该适应人的不断变化的要求,以促进丰富多样的活动。”4正应他所言,多年来蓬皮杜文化中心一直是一座彻头彻尾的城市建筑,它不仅创造了一种新的艺术中心的类型,也反映了对现代城市生活本质的思考。反叛激进的视觉形像远远不是它的全部价值,其最初的城市建构策略在极大层面上决定了这座惊人的建筑近40年来对巴黎城市文化生活的持续贡献。

2. 深双视野下的另类与主流建筑实践

——“当代城市建筑应该有自己的命题,但绝不是仅从被看见的、标志性的角度。”5

当今建筑学并没有在全球范围内形成关于人类生存现实和未来发展可能性的普遍共识,当今建筑学的核心命题是什么?这无疑是个相当严峻的话题。尽管有生态和可持续发展等几个被广泛应用的热词,尽管大量有趣味的建筑物被不断快速生产出来以回应全球资本花样翻新的商业需求,但当代建筑表面繁荣的背后仍然是巨大的意义空虚和目标、共识、理想和普世价值观的缺失。在此过程中建筑师往往身不由己成了权力和资本的弄臣,变成只有手法而没有方法,只见方案而不见问题,尤其是当建筑师对社会理想和更加远大的文化目标主动放弃之时,建筑实践便更加无可掩饰地显现出了普遍的困惑与危机。

① 社会性、自发性、临时性、开放性和地域性

深双作为一个展示、梳理和总结中国当下建筑实践的理论平台,从一开始就确立了批判性的立场。同时深双作为一项大型展览也希望对当今建筑学的发展境况进行多文化、多层面的叙事展开,而避免仅仅就事论事地解读建筑作品。从第一届开始深双就构筑了一个独特的城市舞台,它以浩大的城市化进程为时代主题,其中建筑仅仅构成了城市戏剧的物质环境,还远不是城市的全部。这里有丰富的市民生活,作家和诗人对城市的多重摹写以及绘画和电影等各种媒介对城市的再现和重构,还汇集了中国城市对自身历史的纠结、对现代化的文化期待、博兴的城市意识和城市想象,所有这一切缠绕交织在一起呈现了一座座城市空间的、记忆的、心理和文化诸多层面的复杂面貌。与此相应作为展览的手段,深双也调用了大尺度模型、图表、壁画、装置、影像、实际建造、文学虚构等各种方法,反映了历届策展人力求把建筑置于更广阔的城市化语境和城市文化更丰富的层面下讨论的一贯思路。

带着强烈的问题意识和现实关注,五届深双提供了世界范围内一系列另类的建筑实践作为参照,它们更多地关注建筑的社会性、自发性、临时性、开放性和地域性。2005年展出的美国乡村工作室(Rural Studio)的乡村建筑与社区重建和台湾建筑师谢英俊在大陆和台湾的乡村自助建房实践,他们是建筑师参与贫困地区社区重建的突出案例; 2009年谢英俊、阮庆岳和Marco Casagrande等人在深圳中心区空置的建筑基地上临时搭建的“茧。弱建筑”,以及2011年 “超轻村”的一系列建筑装置是抵抗周边建筑宏大叙事的隐喻; 2005年首届双年展还发现并展示了深圳宝安的陈婆婆自建树居城堡,指向了专业之外没有建筑师的建筑创造。这些案例都用不同方式构成了对主流建筑业过度商业化和建筑师职业理想丧失的批判,直指社区构建、建造体系、建造权利等等一系列建筑的根本问题,在由权力和资本主导而沉闷单一的建筑市场上掀起了阵阵波澜。今天看来这些作品构成了深双建筑板块中最丰富多样且极具社会性和批判性的展示内容。

深双还持续关注了黄声远扎根宜兰十余年的建筑实践,他的工作是对全球化背景下“地域主义”或“在地性”的重新诠释。黄的探索并不是一种根深蒂固的乡土主义实践,而是一种外来的介入式疗法。他的“在地性”建筑是针对特定问题的,从日常生活的真实性和民间智慧中获益良多,也往往从小处入手并且坚持在不断调整中接近解决问题的最佳方式。黄的建筑大多缺乏完整清晰的形体轮廓和简单明确的空间逻辑,也不是那种很容易用图像媒介加以表现的建筑,但也恰恰因此才得以与周边的城市肌理或乡村地景紧密交织一处。笔者也是亲临现场仔细考察之后才对他的作品有了更完整的理解,他的建筑似乎永远是开放的并且未完待续,像是一个个讲不完的城市文学读本的段落。这些片段相互独立,有时也彼此呼应、环环相扣,经年累月之后,他有意识地把这些作品不断串联编织,它们渐渐成了潜行于城市之中的新的公共空间体系,于是这些原本孤立的建筑实践便显示出了越发强烈的城市重构意识。从西堤社福馆、西堤屋桥与宜兰河、津海栈道到罗东文化广场,继而整个城市在他的眼里成了永恒的拼图进行时。尽管他的工作室叫做“田中央”并真实的位于水田中央,但可以说黄声远的宜兰实践是最接近真正意义上的城市建筑实践,建筑、景观、生态、城市设计甚至区域规划都被一种开放性的思维和工作模式融合一处。朱涛在对黄声远的访谈中讲到了在当今的全球化语境下黄的工作的特殊意义:“……因为这种特别固执的在地化,其实有了一个超越于这个地方的意义,给台湾一个身份。我觉得也给全球化的世界建筑界提供一种启发:正因为非常认真的在地化,或者说一种抵抗全球化,或者给全球化的过程中提供一种新的可能性……在任何一个地方好好做好一个东西,这意义都可以走出这个地方。”7

深双从第一届对“自发性城市”和“城中村”的研究开始就一直关注低收入/社会住宅在城市中的现状与未来。2007年展出了都市实践的“土楼城市”,2011年展出了由深圳市规土委建筑设计处主办的“一户。百姓。万人家”保障房公开设计竞赛成果,还有荷兰建筑协会(NAI)与万科发起的“住宅的使命,为蚁族而设计”等。这一系列实验和研究项目中,不仅呈现了对城市中弱势群体的关注,也表达了对保持城市多样性、城市活力及社会公平的努力。参与这些项目的团队坚信保障房/社会住宅作为城市中最大量、最普通的建筑类型之一具有更大的城市建构的潜力,它不应仅仅是市场化的商品住宅的缩小版和翻版,而应更加注重社区营建、交往空间、以及对城市边角剩地的再填充而创造空间和社会附加值,它们理应成为最具活力的城市建筑。智利建筑师团队Elemental长期致力于在资源匮乏的条件下,通过建造住宅和公共空间为城市中贫困人群提升生活质量,并以此追求社会的平等。他们善于在现有政策、规则和市场条件下努力运用特殊的设计手段来营造独具策略的城市项目,让社会住宅项目并不成为社会负担而具有长期增值的潜力。在2001年的Iqui¬que 以及之后多项在智利的住宅项目中,建筑师有意识地使用装配式的快速建造方法仅仅建造一半的面积,而让住户未来根据需要可以继续建造。开放的建筑体系在社会住宅领域具有极大的潜力,作为最基本的城市建筑单元,保障型住宅可以具有更多的建筑和社会创新的潜力。

五届深双展示了相当丰富的非主流建筑实践,然而另一方面深双并未及就这些相对零散的实践进行系统梳理而呈现一种更加清晰的“城市建筑”的整体面貌。仔细考察五届深双展示的建筑作品,我们也发现了另一层面的问题,在众多入选建筑项目中真正潜心于中国当下城市环境,基于研究当下迫切城市问题的实践尤其是建成的优秀作品并不多见。很多城市中的建筑项目往往受到强大的商业力量左右,大部分趋于循规蹈矩、就事论事地满足开发商的需求,并没有在建筑类型、空间模式、城市关系等方面有所创新和突破。还有就是设计师受政府主导的公共项目对建筑视觉标志性过度追求的影响,毫无批判性地放弃建筑学基本理性的原则生产出了大批“表演性的”或“尖叫式的”建筑物。正是由于这种种原因使得深双入选的相当一部分优秀建成作品仍然是位于城郊、乡野或风景区内,由此也形成了在业内和公众中的一种误导,似乎有一类建筑成了最易于入选展览和获奖的“媒体建筑”:它们大多是坐落于风景如画的自然之中或者乡土村落中的小型独立建筑或群落,在甜美自然和乡土背景衬托下清新典雅,非常适合在图片中呈现。一方面城市中的大量建设项目因缺乏社会和文化理想而无法进入双年展的视野,而后者似乎又不完全契合深双对于城市语境的专注。于是双年展这一学术平台也真实反映出了当下中国建筑实践两极化的困境:要么是商业化、政治化的操作主导了城市中的大量建造项目,要么就是有才华的建筑师有意无意地逃离或主动放弃城市主战场,游走于荒村野岭海边高原而独善其身。这使得深双展出的一部分建筑项目就像前些年中国摄影人持续不断涌向乡村高原沙漠风景区采风拍摄的甜美图片,给观者留下的错觉似乎是建筑的精神品质只能在纯化了的理想环境下获得。反观近年来中国城市摄影的逐渐兴盛,我们发现正是那些开始关注周遭现实、乐于游走于街头巷尾,通过敏锐观察捕捉现实戏剧瞬间的摄影人成就了全新的城市摄影。可以说当下中国城市建筑学的知性实践仍是深双建筑作品中巨大的缺失,难怪黄伟文在“看不见的城市”一文中提到“当雷姆.库哈斯翻阅欧宁为2009年深双策划的《漫游:建筑体验与文学想象》(9位中国新锐作家结合挑选出的9栋当代中国新建筑进行文学创作),也敏锐地发问:为什么书上看到的建筑周边环境都是竹子、田园之类而不是城市呢?”6其实这个有趣的小插曲恰恰道出了库哈斯一针见血的批评,这九栋建筑的相当一部分的确是位于乡村风景之中的精美建筑而缺乏城市语境,以至于作家们根据这些建筑创作的小说也很难呈现更为复杂丰厚的人、建筑和城市之间本应更加戏剧性的关系,当然新建筑本身的单薄质感也很难产生像作家笔下的 “重庆大厦”那样承载繁复叠加的香港城市生活记忆。现实的情况是一些展出的建筑作品虽然不乏创意和趣味,可是作为“城市\建筑”具有相当关联性的深双语境毕竟显得过于单薄和缺乏特色了。虽然从第一届深双开始主办方和策展人就将展览主旨十分清晰地指向城市化的大课题和轰轰烈烈的造城运动中建筑的社会责任,但是在战术层面上仍然没有找到如何推动城市建筑实践的有效策略,继而使深双能够成为 “城市建筑”研究和实践的主导性学术平台。“城市建筑”这一命题在十年深双后的今天仍未形成中国当下建筑学领域的共识和最迫切的话题,这也从另一方面造成了五届深双展示城市建筑学成功实践的不足。

②大型公共建筑的城市属性与责任

深双展示的建筑作品当然并不只是那些游走于10年来主流建筑事件边缘的项目,它也一直都在关注深圳正在兴建的大型公共建筑。2005年首届深双展示了深圳文化中心,2011年第四届在“深圳建造”的主题下展出了深圳机场、深圳城市规划馆和当代艺术馆(简称“两馆”)、深圳证交所、深圳广电信息大厦、前海上盖物业以及“八个城市项目”专题中深圳“水晶岛”等一系列大型公共建筑。这些项目的参展体现了深双持续关注深圳本地正在发生的城市事件,深双展场本身成为研究平台而展场以外日新月异的城市才是最大的展览现场。

首届展出的矶琦新事务所设计的深圳文化中心是音乐厅和图书馆连为一体的大型文化建筑,设计师试图突出建筑的整体性而并不凸显每座建筑物独特的个性。两座建筑跨路相接共同界定了福田中心文化核心区的西侧边界,加强中心广场的围合性,今天看来西侧笔直高耸的大墙有些过于封闭和消极,但它对城市中心空间的重新界定无疑是对十年前中心区零散孤立的建筑肌理的矫正,这在当时福田中心区尚未完全成型之际能够快速呈现城市中心的聚合性是十分有效的城市策略。

第四届展出的蓝天组(Coop Himmelblau)设计的深圳当代艺术馆和城市规划馆(“两馆”)是深圳中心区正在兴建的最后一座大型文化设施,它复合了大型当代艺术展示空间和更为专业化、市民化的城市规划展馆。“两馆”在建筑类型上把两个完全不同的公共生活内容结合在一个屋檐下,这比对面音乐厅和图书馆的独立并联更加具有挑战性,也开放了更多的可能性和想象空间。如果能够成功策划和运作,这样的另类拼接会促使当代艺术馆和城市规划展览馆各自重新思考和定位一种新的面向公众的展示方式,如何在公众参与、教育和介入城市生活的多个层面产生新的作用成了问题的关键。深双展出之后“两馆”项目进展也曾一波三折、争议不断,它坐落于广场之中极具雕塑感的外部形体和内部多样复合的功能之间的关系也值得关注。问题的关键是它能否避免北京国家大剧院式的与周边城市空间的隔离,此外两个展馆之间的大型室内公共空间如何能够成为触发城市活力和专业互动的城市生活地标,所有这一切仍然需要等待建成使用后的验证。

同是第四届展出的OMA设计的深圳证券交易所大楼是另一次城市建筑类型学的试验。它仅仅动用了时下中国最为通用的高层建筑语汇-塔楼加裙楼的类型,而且办公塔楼的设计刻意低调到几乎可与深圳中心区周边几百座塔楼混为一体,只有摹写自密斯式经典现代主义构图的三层群楼挑衅似地悬浮在36米的空中。然而时至今日深交所大楼所面临的城市境遇与同是OMA设计的北京中央电视台大楼极为类似,无论是前者漂浮的交易大厅下 “有顶的城市广场”还是后者贯穿于建筑内部的公共参观流线以及周边的媒体公园,建筑师在设计之初都希望它们成为更加开放的城市公共空间,可以容纳多种城市活动。然而两座建筑设想中的城市公共性在实际使用中都是由于观念上的落差和安全考虑等等原因未能实现,反而使它们成为城市中心不可接近的孤岛。此外由于深交所大楼最终占用了早期城市设计中三栋建筑的用地面积而更凸显孤立空旷,过度突出的纪念性也使得建筑师有意弱化塔楼个性,凸显交易大厅漂浮于高楼丛中的设想大打折扣。试想如果市民可以在证交所首层的大平台上游憩休息,甚至跳起广场舞,在中央电视台大楼的参观流线中上下穿梭、在200多米空中出挑的城市客厅中观赏城市的车水马龙、在开放的媒体公园中漫步。。。这会是一种何等积极的城市生活场景。在城市的大型公共建筑中,那些能够参与其中的公众体验可以完全改变人们对建筑的认识,也能改变大众片面关注建筑外部视觉特征的状况。这些建筑应该回归它们固有的公共属性,哪怕只是部分地回归,果能如此就会重新确立城市公共建筑对未来城市生活的引领和想象力的表达,而公众对这些原本可以代表我们这个时代的大型公共建筑也未必会有那末多单向、消极而偏激的评论。

由OMA和都市实践联合中标的深圳中心区“水晶岛”城市设计项目在2011年参展具有特殊的意义,它正值深圳城市扩张速度减缓,进而全面转向对现有建成区空间余量的再次加密、填充的新一轮再开发。“水晶岛”位于深圳中心区的核心位置,是城市南北中轴线与东西主干道–深南大道的交汇点,规划范围达45公顷。基地覆盖大片绿化,地下是施工中的未来深圳中心火车站及地铁一号线与巴士总站交汇处。项目的核心问题在于如何挖掘和利用其作为整个城市交通核心枢纽地带的价值和潜力,为城市未来的发展带来具有战略意义的规划设计。这一大型城市\建筑项目试图在业已建成的城市中心区进行再整合与填充,设计团队对中心区周边街区各自为政缺乏联系,以及地上地下大型基础建设分割城市肌理的现象进行了研究,对现有中心区城市空间系统进行了修正。多方向的地下连接体联通了位于基地四周的新建高铁站、城铁站、四个地铁站和正在兴建的地下商业设施,形成一个四通八达的网络;同时这一地下网络与环形架空人行天桥和地面的市民公园紧密相接,使之集合了创意景观、设计村落和其它地上文化活动,以此激活目前罕有人至的空旷孤立的中心广场。

由以上的案例可以看出,大规模的城市公共建筑不仅仅是城市视觉和心理的地标,更往往由于其独特的内容而成为城市生活的地标,此外借助兴建大型公共建筑的机遇还可以重新修正、局部干预或再次整合一定范围内城市空间的格局。

③另类城市建筑的现实与批判

2013年深双展出了上海同济大学李翔宁团队正在进行的“上海制造”研究。作为犬吠工作室“东京制造”研究方法的继续,它从一个独特的视角扫描了上海大都市中大量存在的“奇异建筑”如何以一种更为另类的方式参与到城市营造和城市景观的呈现,进而追究奇异景观背后的历史、文化以及社会心理等诸方面的城市基因。正像这一计划的发起人所指出的:“。。。逐渐发掘这座城市最为人关注和最容易被忽视的都市基因:从城市地标建筑到违章建筑、从公共空间到建筑废墟,。。。这些既典型又非典型的建筑和空间,彼此分离、并置、侵入、交叉、覆盖,共同组成了一个异质混合的上海。”8 这种对于那些或普通或异样的城市建筑的考察显然并不只是给诸如“景观社会”、“媒介时代”或是詹明信(Fredric Jameson)的“肮脏的现实主义”(Dirty Realism)添加注解,而是试图提供另一种认识城市建筑的视角和价值观,研究者进而将这一工作的目标理解为寻找一种不同于西方传统城市的东方或亚洲式的当代都市类型。这些收集的建筑和城市片段可能与审美无关,但它们既是城市历史的记忆样本,也能反映出构成一座当代中国城市别样或变异的基因。于是这一研究从某种意义上讲也就具有了建构一种新的、另类的中国当代城市模型的可能性。

2009年深双展出了深圳独立摄影人白小刺的“公共建筑”系列摄影,他向公众呈现了中国30个县城政府办公大楼的照片,一座座宏伟、对称、风格诡异的办公大楼真实反映出县城所承载的城市和乡村之间的文化冲撞。这些建筑是中国城市现实中的真实存在,它们高高在上,标示着权力,与国家大剧院一样,巨大的尺度与硕大的广场与周边的城市相隔离。。。这组照片仅仅是历届深双中批判中国当下城市现状的众多展品的一例,与“上海制造”研究的另类城市建筑一起平铺直叙般描绘了中国当下城市的别样相貌。这些记录也道出了当代城市现实高度复杂性背后所混合的主流与非主流、自上而下与自下而上、理性和非理性种种力量。

本文无意全面概括和梳理五届深双所有相关的建筑案例,而是通过抽取以上具有特殊意义的样本来试图寻找一种空间和文化构建意义上的城市建筑的可能性。我们当然清楚林林总总的城市建筑实践也只不过是形成当代大都会生活状况诸多力量之一角,在五届深双的视野下它们也仅仅是一些零散的个案,况且十年以来一直缺乏系统的理论梳理,但无论如何五届深双在“城市\建筑”的语境下积累了大量从主流到另类的建筑实践,这些探索也渐渐从多方位勾勒出了一些城市建筑的应有样貌。

3. 走向城市建筑

无论是像佛罗伦萨、巴塞罗那还是巴黎那样从中世纪一路走来的欧洲城市,至今保留的古城中心都是源于等级政治而高度秩序化的产物。近代之前的北京就更为极致,等级和政治制度外化为严格的建筑制式,体系化、模块化的每座单体建筑和群落都主动或被迫参与更大的空间系统—胡同、街道、里坊和城市的建构。无论经济、政治、直至人们对于宇宙秩序的认知都深深映射在城市所构建的理想空间格局之中。

工业革命和资本主义的兴起第一次将凸显等级秩序的古代城市空间体系扁平化了,纽约和香港的城市模型最为准确地映射了自由资本主义时代的经济法则和世界图景。这一城市模型结合了对城市街区地块的最大化占有和向上自由扩张,呈现了平面向度的最大理性和垂直向度的最大无序。这两座城市的面貌可以说最为精准地反映了经济理性的合法性,其背后力量是赤裸裸的经济丛林法则加上不断在博弈中达到适度平衡的公共利益,因此这类城市的空间呈现是理性的也是真实的。

当下中国城市所呈现的是第三种类型,它们往往从农村迅速进入到超高密度的城市状态,它的放纵和无序往往滋生于精心规划的蓝图与完全失控的发展之间的空当。单体建筑不再被纳入到城市建构的整体蓝图中,因为这个蓝图背后的理性原则是隐性的,它从未规定清晰的建造城市的空间策略和合理步骤,而空前的政治和经济雄心、文化隐喻与象征性的混合成为大都会景观背后真正的主导力量。于是建筑仅仅成了在一块块用地上独立完成的事业,城市中心就像每个演员都独立完成的一幕幕没有导演的喜剧,每个片段的成功与否取决于个体演员的演技而不是导演精心设计的情节。更大的问题是我们至今仍没有找到一个具有普遍共识和值得信任的中国当代城市空间的合理模型,所以单体建筑的城市策略无从贡献于整体的目标,最多也只能在局部起作用。

当代中国城市很少是渐进式累积发展的结果,它充满了急躁、突变、一夜城似的从缓慢的乡村生活一步跨入到后工业社会和信息时代,其间夹杂的种种不适和矛盾也就直白地呈现出来。单体建筑在城市中的作用如何发挥?它的地位又如何界定?在上个世纪中叶现代主义兴盛的年代里,仍然在全世界范围内有着相对统一的对建筑和城市美学和道德的评价标准。在那最后一个建筑学仍存理想和共识的年代,单体建筑可能过于简洁,城市形态也显得过于理性而缺少变化与活力,但它们构成的城市至少在空间和视觉上仍趋于统一。今天尽管城市规划和设计一直在试图重新建立适当的秩序来规避时下自由无序发展的混乱,但当代城市视觉上的整体混乱不可避免,而这一点或许恰恰是信息时代建筑与城市的本质特征。在一个全球化、市场化、信息化的新时代,在去中心性和无差别化的现实空间里,即时性和超量信息并不会自动产生共识,而相反会进一步给予个体欲望无限制与极端发展的可能性。这一点正是当下中国城市建筑整体混乱背后的深层背景,也正是在此状况下我们更加意识到一种积极的“城市建筑”的迫切性。我们期待那些具有主动参与构建、改善、重构场地而成就积极的城市空间和城市公共生活的建筑,在这个时代只有它们才能给城市带来希望和新的可能性。

在当下中国,城市建筑是可能的也是适时的。在本文的最后我会再用几个不同时代的建筑来进一步说明一座单体建筑如何可以成就一座“城市的建筑”。我们先看两个荷兰鹿特丹的案例:荷兰建筑师Piet Blom 1984年设计的立方体住宅落成后即刻成为鹿特丹的城市标志建筑,然而人们往往只注意到了它新奇的结构和独特的空间形式,其实这座住宅建筑最大的城市贡献在于它创造了一条跨越城市交通干道的步行街桥。整个建筑群落宛如一条跨越山谷溪流的风雨桥,而这座跨街建筑的两端又牢牢地锚固在大街的两侧,从北侧人们可以拾阶而上,就像进入一座山边小镇。建筑群一边连接了大路一侧的公共图书馆、新中心市场、鹿特丹最大的露天市场和地铁站,另一侧盘旋而下的坡道把人们带到运河边上。建筑群除了两端设计了丰富多样的入口空间外,其内部有尺度亲切的台阶、小巷、庭院和小商店,沿街道两侧用封闭玻璃摒除了桥下车流的噪音,使得空中街道内部非常安静。围合的聚落之中有多层次的半公共空间,使入户的体验更加丰富恬静,也强化了社区感。这虽然是一组前卫新奇的现代建筑,但仔细观察它仍然渗透出浓厚的荷兰小镇式的城市尺度和文化氛围。

立方体住宅不远处就是MVRDV事务所新近完成的中心市场,建筑师没有采用把市场做成裙房再加上公寓塔楼或板楼的通常做法,而是用公寓包裹了一个硕大的室内空间。中心市场成了一个同时具有强烈纪念性和市民性的城市公共空间,它长120米,宽70米,高40米,长向与两侧街道相连接,向下直通地下超市和多层车库。这里汇集了近百家食品摊档、食品店、餐厅,不但可以买到各地的食材,还可以就地品尝新鲜的海产等美食。中心市场相邻鹿特丹最大的露天市场,它一经建成立即成为城市新的生活地标。尽管媒体和公众对建筑物的外形褒贬不一,但对于建筑师来讲,几近怪异的外形源自创造一种城市建筑新类型,公寓和市场合体成就了一个像火车站一样宏伟的室内市场,它歌颂了市民文化的真实、优美、鲜活,而就像十九世纪的火车站之于城市一样,它是城市的精神与物质的双重存在。

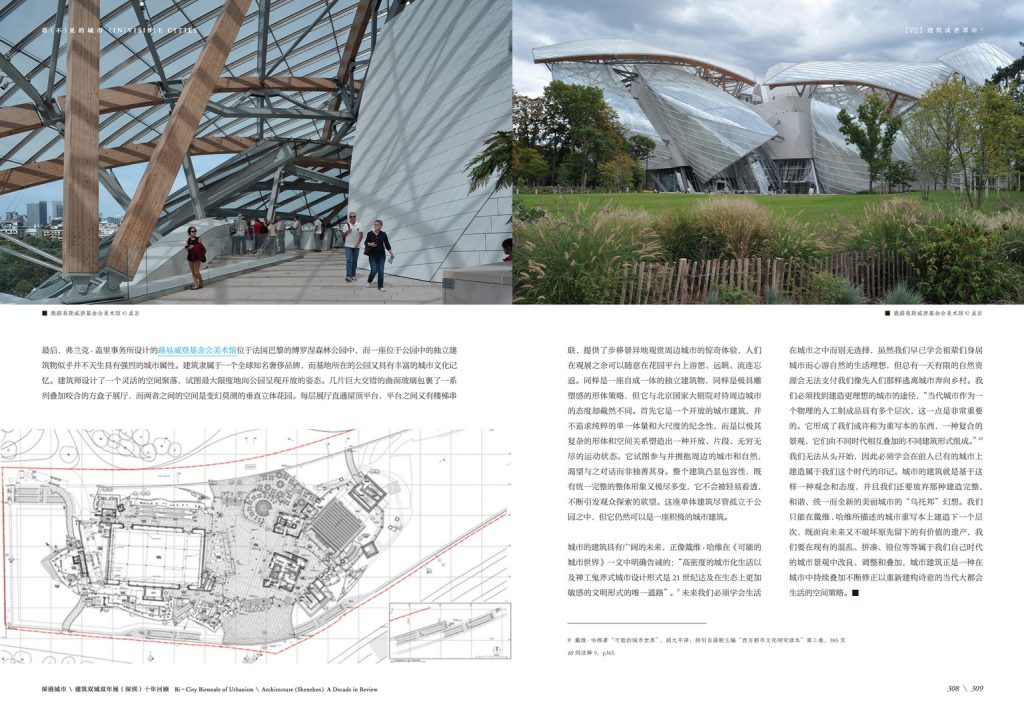

最后,弗兰克。盖里事务所设计的路易威登基金会美术馆位于法国巴黎的博罗涅森林公园中,而一座位于公园中的独立建筑物似乎并不天生具有强烈的城市属性。建筑隶属于一个全球知名奢侈品牌,而基地所在的公园又具有丰富的城市文化记忆。建筑师设计了一个灵活的空间聚落,试图最大限度地向公园呈现开放的姿态。几片巨大交错的曲面玻璃包裹了一系列叠加咬合的方盒子展厅,而两者之间的空间是变幻莫测的垂直立体花园。每层展厅直通屋顶平台,平台之间又有楼梯串联,提供了步移景异地观赏周边城市的惊奇体验,人们在观展之余可以随意在花园平台上游憩、远眺、流连忘返。同样是一座自成一体的独立建筑物,同样是极具雕塑感的形体策略,但它与北京国家大剧院对待周边城市的态度却截然不同。首先它是一个开放的城市建筑,并不追求纯粹的单一体量和大尺度的纪念性,而是以极其复杂的形体和空间关系塑造出一种开放、片段、无穷无尽的运动状态。它试图参与并拥抱周边的城市和自然,渴望与之对话而非独善其身。整个建筑凸显包容性,既有统一完整的整体形象又极尽多变,它不会被轻易看透,不断引发观众探索的欲望。这座单体建筑尽管孤立于公园之中,但它仍然可以是一座积极的城市建筑。

城市的建筑具有广阔的未来,正像戴维。哈维在“可能的城市世界”一文中明确告诫的:“高密度的城市化生活以及神工鬼斧式城市设计形式是21世纪达及在生态上更加敏感的文明形式的唯一道路”。 9 未来我们必须学会生活在城市之中而别无选择,虽然我们早已学会祖辈们身居城市而心游自然的生活理想,但总有一天有限的自然资源会无法支付我们像先人们那样逃离城市奔向乡村。我们必须找到建造更理想的城市的途径,“当代城市作为一个物理的人工制成品具有多个层次,这一点是非常重要的。它形成了我们或许称为重写本的东西,一种复合的景观,它们由不同时代相互叠加的不同建筑形式组成。”10 我们无法从头开始,因此必须学会在前人已有的城市上建造属于我们这个时代的印记。城市的建筑就是基于这样一种观念和态度,并且我们还要放弃那种建造完整、和谐、统一而全新的美丽城市的“乌托邦”幻想。我们只能在戴维。哈维所描述的城市重写本上建造下一个层次,既面向未来又不破坏原先留下的有价值的遗产,我们要在现有的混乱、拼凑、错位等等属于我们自己时代的城市景观中改良、调整和叠加,城市建筑正是一种在城市中持续叠加不断修正以重新建构诗意的当代大都会生活的空间策略。

参考文献

1.转引自“SERT:Architect in New York”一书154页,约塞普。路易斯。瑟特在1954年给AIA的论文“Changing Thoughts on Architecture”, 笔者译。

2.参见时代建筑Time+Architecture, 2014/4, “看不见的城市:深双十年九面”,黄伟文。

3.同上,53页。

4. 意大利建筑大师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)(2) – 设计之家网站

5. 同注释4

6. 同注释4

7. 同注释4

8. 同注释4

9。戴维。哈维著 “可能的城市世界”,胡大平译;转引自薛毅主编“西方都市文化研究读本”第三卷,385页

10. 同上,365页