观点2019第02场(观点10场)

【 观点主讲 】

VIEWPOINTS

无限运算力时代的精准想象力

The Precision of Imagination in the Age of Universality of Computation

我跟范凌的对谈是从10年前开始的,年龄差意味着代沟但也给了彼此很多不一样的启示和机会。10年间,范凌放弃了当时在建筑界很好的发展机会,去互联网寻找新发展,他的胆识对我这个老同志触动很大,也给我带来了新的人生动力;所以当时很想跟范凌一起离开建筑圈,但自知没什么本事,也就留到现在。

想象力=知识力X观察力X运算力X批判力

我今天的讲座题目“无限运算力时代的精准想象力”与范凌的新书《从无限运算力到无限想象力》有些关联,从范凌这里我获得了一个新概念——运算力。我觉得运算无处不在,比如思想就处于不断的运算状态中。但运算结果有好有坏,我把好的运算结果视为“想象力”。

当下中国建筑业面临一个断崖式的发展时期,而“人工智能”给各行业带来的影响已是无法规避的现实。作为一个传统建筑师,我觉得较之于机器,人类最大的优势就是想象力;但当科技发展超越和突破了我们的想象力时,只有精准的想象力才产生价值。所以我用《无限运算力时代的精准想象力》为题,一方面阐述自己想探讨的观点:运算力和想象力来源何处,又如何保持?另一方面也借此表达我向新时代学习的态度。

出于对这个时代所面临问题的思考,我最近有目的性地读了一些书,其中让我最有启发和警示的,是Ray Kurzweil的《奇点临近》。“奇点”这个词来源于数学Y=1/X函数曲线上X=0的点,《奇点临近》包含一个重要的思想:“人类创造技术的节奏正在加速,技术的力量也正以指数级的速度在增长。指数级的增长是具有迷惑性的,它始于极微小的增长,随后又以不可思议的速度爆炸式地增长——如果一个⼈没有仔细留意它的发展趋势,这种增长将是完全出乎意料的。”当X无限小时,Y会无限大。所以这是一个从量变到质变的禁区,给人带来很多遐想:有文学上的,也有科技变革对人类生活产生的颠覆式影响。

Kurzweil把所有东西归结为运算,比如,石头也有运算力,只是运算速度很慢。人身体上只有人脑参与运算,但人脑的运算力是有限的。机器则不同,不仅可以快速地更迭计算容量,也可以以接近光速的速度进行运算,这是人脑所无法超越的。所以AI时代的降临,是一个新奇点;我们能否产生更有效、强大、不可被替代的想象力,以保持人类不可替代的价值?我给这个思考列了一个简单公式:想象力=知识力X观察力X运算力X批判力;这些要素间是复杂的迭代关系。

“知识力”是想象力的基础

“观察力”是批判力的重要支点

“批判力”构成并支持想象力

我认为想象力的基础是知识力,那知识力从何而来?在信息爆炸的时代,获取知识的途径很多,比如微信,但当我发现每天在微信中耗时很久却获取大量碎片信息时,我萌生了用等量时间读书的想法。我要求自己每月读8本书,最后发现一年读100本书其实是一个容易做到的事。读书,成为我获取知识力的简单动作,但背后其实有一个强大的驱动力:作为建筑师,想了解这个一直在变幻的全球化、城市化的世界的强烈欲望。

我最近读的书有1/3指向对两个问题的思考:城市学和现代性。

都市实践URBANUS,来源拉丁文的“城市”,代表我们公司的设计主旨:从广阔的城市视角和特定的城市体验中解读建筑内涵。我们相信建筑一定发生在一个环境中,而非独立存在,其背后有关于政治、经济、文化等多方面因素。

从启蒙运动时代,到19、20世纪,到今天,人们对“现代性”的理解已经越来越多元化。今天谈论的城市不可回避地要触及关于“现代性”的问题。都市实践对“现代性”有个简单的目标:还是希望继承现代主义的社会理想,超越传统建筑师的角色,以超前的姿态,为城市和建筑面临的新问题提供新的解决方案。

实现这个诉求,除了抽象的“知识力”,还需要“观察力”,我喜欢观察“别人在做什么”。比如,有一年我给远东奖当评委,用两周时间集中看了大陆建筑师和台湾建筑师分别在做的事儿,他们之间的差异性对我启发很大;再比如,思考同样条件下其他建筑师的所想所做,思考那些好的建筑“好在哪里”,也对我有很大的推动作用;有时我会将我观察的对象和自己的思考成文记录,这既是一次与别人的分享,也是将所见转化为自己所思的过程。

我觉得“观察力”是“批判力”的重要支点,只有观察才能促成批判,而批判性思维则是构成和支持想象力的重要元素;所以我常会有意识地带着对社会批判的观点去看待事物。无论我的批判是否正确,这种思考角度帮助我产生更多想象力。今年我写的《从贬值的时间到升值的空间》,就是用新马克思主义的观点,重新审视建筑设计的基本出发点和原则

对思想文化的思考是人独有的运算力

就像前面分析的,在AI时代,人思想运算力的复杂程度也许还不如机器;但人在思想文化角度的思考,还是机器所无法替代的,这是人的优势。因此,我也努力在自己的每个设计中进行一些思想理论性的总结。接下去我将用具体的项目来探讨“建筑设计中的运算力”,显然,这有点难。

人的运算包含更多丰富的过程和多元化的思考

五龙庙环境整治提升

五龙庙环境整治提升 摄影:阴杰

五龙庙环境整治提升是几年前的项目,可能大家都比较熟悉,所以今天主要跟大家分享一些设计背后的运算。

项目的设计思路,简单来说就是把一个封闭的文保单位变成一个开放的博物馆。这样的想法也是基于我对中国文物保护现状的反思。中国这些年对文物保护的关注和资本投入都很大,但好的意愿不一定带来好的结果。就五龙庙而言,很长时间中,它都是老百姓日常生活的一部分;但它被定义为一个文物后,被围墙“保护”起来后,把庙和人日常生活疏远和剥离了,失去了活力的场所就慢慢地荒废了。主管部门对文物保护的理解也往往过于狭隘,只关注物质建构本身的保留,却不关注环境氛围的烘托,对环境治理常以政治正确为导向,缺乏更深入的思考和精致化的处理,像我们接手五龙庙时它旁边的红围墙,显然是一个“粗犷”的处理。

从“封闭文物”到“开放的博物馆” 摄影:杨超英

红色围墙与围墙现状 摄影:杨超英

所以对五龙庙而言,我们要做的就是将它打开,重新建立起它与村庄日常生活的联系。

我们的操作方式,有空间上的,也有关于技术上的细节。我们把环境打开,把它变成广场和观景平台;为了突出五龙庙的主体性,我们在设计时强化了它的轴线,但同时在这个被轴线控制的空间中,加入丰富的空间层次,创造更多让人愿意停留的、有意思的地方,就是用“有趣的空间”获取“停留的时间”;我们还将废弃的牛棚、窑洞改建成休闲空间,让场所的各处都变得积极。这样的结果,不会让人在精神上对庙产生疏远感;但当把它转移到用现代建筑营造的空间氛围时,又可能会让人产生一种敬畏感。

废弃的窑洞改造对比 摄影:杨超英

场所丰富可停留的空间层次 摄影:杨超英

场所丰富可停留的空间层次 摄影:阴杰

这个看似轻松的结果,实则是通过反复运算而来之不易的,背后包含了大量可见和不可见的运算,不断被知识、观察和批判所否定和挑战,这是每个设计让人痛并快乐的地方。

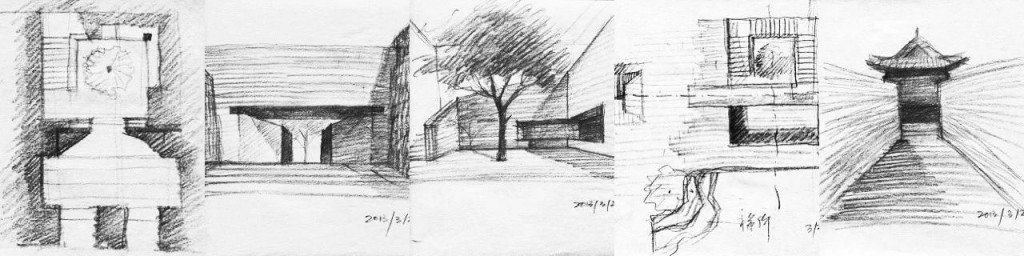

其中一个挑战,就是我们经常遇到因为运算的前提条件改变而无法继续运算的情况。以五龙庙的空间序列为例,我们开始构想的空间序列是另一种组织方式:以窑洞为起始,在窑洞后的土堆中挖出一个小空间,穿过小空间登上楼梯,转身方见两道片墙,以强调轴线的视觉引导,直指五龙庙。我一直很迷恋这个构想,但因在古建周边开挖是不被允许的,所有的动作只能局限在地面以上;这意味我们设计的运算前提条件不成立,所以最终只能放弃这个设计构想,但通过路径和空间营造,先抑后扬地凸显五龙庙的想法,被保留并强化。

最初的空间层次设计 © 王辉

五龙庙进入路径及空间 摄影:杨超英

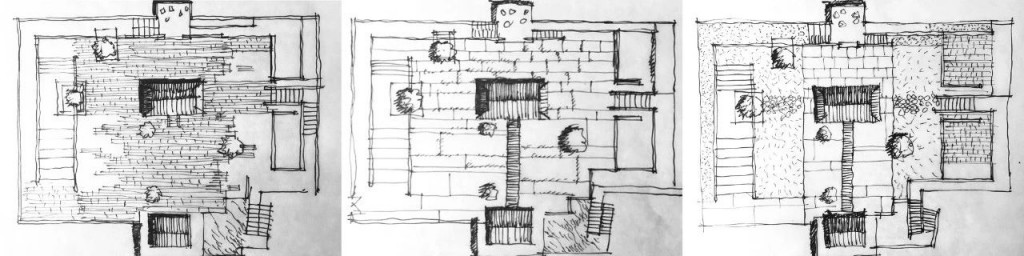

除了对大空间,很多小细节背后也往往包含了大量运算。比如五龙庙的铺地选什么材料,怎么铺,也是多轮方案比选后的结果。最初我想借鉴首尔太庙的用材和铺地,但当看到这种铺地需要高人力维护成本时,我否定了自己的想法;我想过让工人去河里采石,用当地材料铺地,但不可预期的高经济成本让我放弃了这样的想法;最终,我们用现成的采石场拿来的石材,决定材料后,思考运算就是关于:如何处理石头表面及石头间的缝隙以适宜村野的感觉。

当我们以理性思考为出发推演出一个结果时,有时候还会带来意外的附加值,就像康德美学核心思想提到的“无目的的合目的性”。我有时觉得,我们的运算中是否已加入了神的运算,这也是一种“天人合一”。比如,五龙庙前的铺地,我们为了打破均质化铺地的无聊,就把其拆解若干条铺地,它们之间产生了一些粗的缝隙,这些缝隙意外成为庙宇向戏台方向的截水沟,产生了实用性。我惊讶地跟同事说:“庙院铺地装饰线顿悟为截水沟,说明这个项目还是暗藏着许多神的启示和保佑。让做法符合自然规律,这样一定有好的结果。”

五龙庙铺地的设计过程 © 王辉

有些运算还带来哲学思辨,让设计可以产生更多AI无法实现的更有趣和丰富的内容。五龙庙的墙体用材,我最初想用夯土使建筑保持原生的状态,但夯土不适宜山西的暴雨天,最后我们只能用张宝贵的“仿夯土”装饰混凝土墙板;但使用这种“仿材”是否合理困扰了我很长时间,毕竟这不是一个真实的东西。

但恰巧我当时在西班牙偶见了“一整面墙只有一块石头”的房子,这个房子给我带来很大的冲击,也由此解决了我的困惑:这一面墙的“石”并非真实的石材,而是画出来的;这让我意识到,“仿真”这件事自古由来已久,是一种低成本满足人类视觉诉求的方式,在西方建筑史包括现代建筑中,有很多“绘制的自然”。建筑本就是“人工介入自然”,不存在天然的自然;我们希望建筑呈现的自然,应该是随性、自由、因人的自由而产生的一种心境;并不局限于依托材料本身去实现所谓的自然,所以我也就释然了。

五龙庙用材(左)& 西班牙画出来的“石”墙面 © 王辉

微小变量的积累可能带来时代的质变

二合院

二合院夜景 摄影:吕博

“二合院”这个名字包含了我的设计目标:希望设计的介入,连接院与房、院与胡同、胡同与城市,有种“一鱼双吃”的感觉。

院落总面积100㎡,房子与院子各占一半。院子给人留下最深的印象就是从这里能看到白塔寺的尖儿。所以“如何把外景引入院子,并延长人对它的感知和体验”成为主要的运算点。

二合院原状 © 王辉

在这个传统建筑的改造中,很多关于空间层次的处理、若隐若现的情景塑造,都是向传统建筑学所学的一些基本手法,在当下的建筑设计中,依然实用并对建筑品质价值的提升有很大意义。

这个小建筑,在一定程度上映射了这个时代的一个“奇点”:在北京有很多这样的小院儿,包含很多设计机会,当这些微小的变量慢慢累积产生质变时,也许我们会迎来一个更美好的城市,并有机会通过建设,将这种好的生活价值传承到下一代。

地标的形成不一定是个体的,也可以是区域的

天津运河创想中心

天津运河创想中心夜景 摄影:夏至

天津运河创想中心,是一个厂房改造,厂房原是生产天津大发的工厂,现要改为这片即将被改造的文旅厂区的展示中心。

厂房所处环境不算优势,甚至比较苛刻:靠近城市一侧是城市快速路,整体环境与城市断裂,这意味着厂区和城市之间也是隔离的。所以我马上想到的是和五龙庙一样的设计目标,就是:打开厂房边界,让这个建筑成为厂区和城市时间的枢纽,将以后的公共设施和未来的开发连接起来,让厂区和城市相互渗透。

所以架桥跨过快速路是必要的,这个桥暂时还没建,但“架桥”这个动作将厂房的主入口自然抬高到二层,因此需要台阶与地面进行连接,我们也把台阶视为一个巨构,结合铺地,连接建筑立面与更远处的场域,并由此界定了一个新的广场。这个广场空间包容了场地中原有的树木、构件,通过简单的改造,比如树边座椅的搭建,简单的灯光设计,使之成为一个可以在不同时间段都能容纳各种活动、并有些社区感的公共空间。台阶的三维感,铺地折线的线条力量感,都形成很强的视觉引导性;而通过台阶上升至厂房,也让日常平淡的山墙面有了些许戏剧性的呈现。

架桥跨越城市快速路 & 楼梯作为巨构连接建筑与环境 © 都市实践

楼梯与铺地连接营造界定场所 & 简单的灯光设计 摄影:夏至

无疑,这个厂房无论从形式上,还是活力上,都已经成为这个厂区的标志物,具有很强的标识性,但在这个设计中,我们并没有对建筑立面或建筑本身大动干戈,而是用了一种非常平面化、简单、低价的对场地平面的处理方式。

我觉得,在当今的城市格局中,每一个工业遗产都有充分性可以成为一种地标,但地标的表现形态不一定是个体的,可以是区域的;不一定是垂直的,可是水平的;不一定是实物的,可以是事件的;不一定是白天的,可以是夜晚的……

我们已处在一个再利用存量空间的新时期,如果我们对存量的改造,不再只是粗浅地粉饰立面,而有更多关于空间、材料、行为的思考,让建筑真正成为城市有活力的一部分,那这些城市补丁会产生更积极的价值与意义。

“包容”是我们对建筑与环境的关系的态度

西侯度第二届全国青年运动会圣火采集地

西侯度全国青年运动会圣火采集地 摄影:曹百强

西侯度全国青年运动会圣火采集地 摄影:曹百强

西侯度这个项目,我在“十年观点”现场简述了背景和概念,今天我想就部分设计“运算”进行详述。

我希望把它变成五龙庙一样开放的博物馆,通过建筑的叙事语言把人类关于火的文明叙述出来。这个设计中有一个关键词——包容。“包容”在这里是一个多义词:不仅是一种设计手段,用新建筑把场地中既有的构筑物“包”起来的手法,形成一个宛如自然山洞的场地;也是我们对建筑与环境关系的态度。

西侯度原状

摄影:曹百强

“包容”的设计策略 摄影:曾天培

“包容”的设计策略 摄影:曾天培

村里已有一个文物展示馆,从展示馆的门洞口可以看到圣火台;从此看到场地的视觉感和“圣火”这个词的神圣感,让我想到了雅典卫城,所以我想通过对已修的路进行改造,让它慢慢在接近圣火采集地的时候变得更模糊融合,去营造那种“朝圣”的体验感。

卫城式的抵达路径 摄影:曾天培

但路径尽头并不直抵山顶广场,而是进入一个隧道,通向用山洞包裹的原来的点火台,山洞中漏下的光形成一种神秘的氛围,在登上平台的台阶上空,有一条“开天辟地”式的长缝,我觉得火的发现对人来说就是一个开天辟地的事儿。但洞内空间,我们并没有试图模拟自然,而是强调了人工的几何性,是人工介入自然的一种坦诚。

洞内光景 摄影:曾天培

开天辟地式的长缝 摄影:曹百强

我们还在洞内置入了一些类似于“埙”的装置,我希望在西侯度这样“开天辟地”的原始空间里,人原始的本性可以被激发和释放,可以无顾忌地在埙中喊一嗓。

埙 摄影:曾天培

顺着洞中台阶和缝隙的引导,就达到顶端的广场,视线豁然打开。为了从视觉上让这个广场跟自然山势结合得更好,成为一个地景,我们的选材经过详实“运算”:有完全手工的,有工厂挂牌生产的,还有天然夯土,它们结合得天衣无缝。

这个项目的艺术顾问是中国美院的牟森老师,他一直鼓励我用艺术家的思考方式来设计,这也增强了不少运算力。

想象力有时在于寻找事物的边界和最不利条件

2019北京世园会植物馆

北京世园会植物馆 摄影:杨超英

通过这个项目,我主要想谈论的是关于:在一个没有太多限制、有很多可能性的情况下,想象力如何与运算力结合以寻得最适宜的结果。在我看来,也许此时想象力最重要的,就是寻找到事物的边界和最不利的条件。

相比于中轴线上的主场馆来说,植物馆处于展览密度相对较低的地方,所以这不是一个有利的位置。但因为它位于世园会西面散场的位置,很可能会成为人们参观的终点,要让观众留下对世园会美好的记忆;同时,我们的业主是万科,不需要考虑太多政治元素,设计可以更纯粹、有趣;它也是场馆内唯一一个有室内植物园的展馆。

世园会植物馆内部展陈 摄影:夏至(上)|杨超英(下)

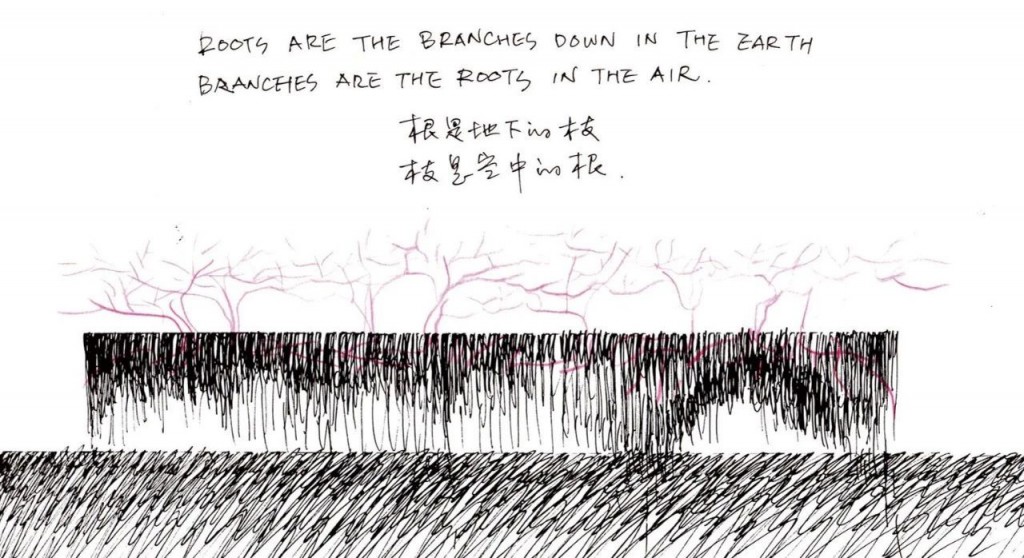

对于一个展陈建筑来说,展陈在很大程度上会影响设计的推导生成,我们用了近一年的时间寻找策展主题。当我们已经习惯了“人是世界的主宰”时,大多忘却了植物历史远早于人类文明史,当人类需要更智慧地生存,植物是否有人类可学可鉴的内容?所以最终选用“植物不可思议的智慧”作为展陈主题。

作为一个展览,我并不希望它过于直白,反而希望它保持一些神秘,激发人继续探索的欲望。于是想到一个建筑图景:建筑仿佛是一个升起的地平,人从“根须”进入展馆,从“根须”开始认识植物世界。这是一个寓教于乐的过程。“根须”不仅在形式上让建筑若隐若现,引起观者的好奇,还要兼具遮阳避雨的空间功能。

世园会植物馆设计概念 © 王辉

“根须”既作为一种形式也承担功能 摄影:杨超英(上)| 夏至(下)

整个建筑的落地,包括展陈的布置,背后需要大量枯燥繁琐的运算,不止关于造型,还有结构、设备,以及大量科技元素在建筑中的介入和运用,这些都使建筑变得越来越技术化。但还是需要不断反思,比如我通过一些半艺术化的草图来梳理、校正自己的思想。

这些项目的探讨,除了项目本身的“运算”生成,也有关于我们所处时代所需面对问题的变化的思考。20年前,我们需要面对或改变的现实很简单,比如“消灭”欧陆风,这并不是一个很难的问题;但今天,我们需要面对的是日常生活的平庸化以及对如何突破平庸的思考。我觉得这不仅需要精准的想象力,还需要其他力量的辅助,比如丰富的知识力、敏锐的观察力、勇敢的批判精神,以及吸收先进的科技手段、拓展综合的哲学思考等;这也是人类在这个AI时代,面对具有更强运算力的机器所具有的优势。这是我的直觉,但我似乎还并不清楚如何将其理论化。

DIALOGUE

范凌 Fan Ling & 王辉 Wang Hui

从无限运算力到无限想象力

From Universality of Computation to Universality of Imagination

FAN:我已经很久没有听建筑学的讲座,我在很长一段时间都在思考关于“运算力”的问题:比如iphone6的运算力大概已是阿波罗登月时的百万倍,但依托如此强大的运算力,我们却没有实现比阿波罗登月更牛逼的事。从某个角度来说,现实正在趋于一个越来越平的状态,好像又到了一个新的时间点,需要我们去思考:如何突破;包括突破技术、运算,以及日常。

王老师讲的四个项目中提到了一个点,关于“灵性”:一些不受理性控制、像巧合或者说上帝给予的那些“超验”的东西。它似乎对你的设计过程和结果都产生了重要的影响;但一般来说,懂越多知识往往越相信经验,但你却强调了那个“意外”。

WANG:你提的这个点我之前并没想到。确实,今年是阿波罗登月50年,这些年我们似乎做了很多事,却没有产生比登月更牛的事,这确实值得思考。

我今天构想的讨论,一个是在AI时代中,人的意义是什么;另一个是,不同年龄层在这个时代的价值,比如我算中老年,在这个青年辈出的年代,我的竞争力和价值是什么?我想也许从时间和数量来说,也许是我做过的项目比很多年轻设计师更多。

但我觉得做建筑设计并不是很难的事,难的是如何做到令自己满意。也许每个人都会希望有那么一个时刻,轻巧而不特别费力地产生一个内在、潜在的想法和外在的建筑呈现都统一的恰到好处的结果。但经验让我们意识到,那个结果的产生往往是“超验”的,是通过在创作和生活中捕捉的“灵性”而激发的,不能通过公式化的推导或所谓时间和努力程度的叠加而产生。

FAN:有意思的是,像牛顿、爱因斯坦这些科学家,当他们知晓越多反而越相信和敬畏“超验力量”的存在,比如神的存在。就像我们讨论技术时会常想:“是先有了人的想象,还是先有技术;是想象产生了技术,还是技术赋能了想象?”

回到阿波罗登月的例子,登月计划的萌生在60年前,当时技术的成熟度只有10%—20%,但人对未知的欲望,使技术在10年间提升了80%,这80%的技术不仅让登月成为现实,还促生了互联网、通信等一系列改变我们生活的东西。所以我认为:想象力驱动了技术发展。

那么建筑师或者说设计师,作为一个以“想象”为职业的工作,应该有更多能动力去驱动人和技术的改变和发展。

WANG:想象需要一个“共同体”,而只有当很多人具有同一种思维方式时才形成“共同体”。就像我们常谈论“时代精神”,其实并非某个建筑想有时代精神,而是这个时代的人想要时代精神。比如我是60年代人,接受的教育中有关于家国天下的一部分,所以我总希望设计中包含与时代有关的内容,所有那些灵性的、精神性的内容,实际就是一个社会共同体的价值呈现。

FAN:你觉得你的作品中呈现的社会共同体的价值是什么?

WANG:我觉得是通过自己的力所能及,去协调一些资源、激活一些固化的思维,让更多人共同参与到“思维共同体”的建设中。

比如二合院,业主方希望我组织一个house-warming party,我建议业主方借此邀请一些青年设计师,让更多人可以提出自己的想法,参与到胡同的改造中;比如五龙庙改造,古建保护是个复杂的事儿,有很多规则,很多人形成了一种固有的思维范式,我们“无知无畏”的做法,多少对这些固化的模式有些“搅动”。

FAN:你觉得我们应该如何更好地建立“思维共同体”?

WANG:这个,我也不知道。“共同体”这个说法,是从你那里学来的。(笑)

FAN:从你读的书、写的体会,以及都市实践的“社会使命”或者说愿景,我觉得你更关心两个问题:城市和现代性。都市实践成立至今已有20年,这20年中城市发生了巨大改变,现代性的定义也已更新;但作为一个旁观者,我却没有看到明显的建筑学的改变与更新。

WANG:我觉得建筑设计本身是一个滞后的工作,大量建筑从设计到落地,都需要很长周期,这个周期中很多内容会发生改变,不仅是建筑师本身的设计思考、方法,还有社会的现实条件。

FAN:那你认为“滞后”的建筑学,应该如何应对这种“快”的时代变化。

WANG:我觉得建筑学本身包含可以抵御时间的恒长的内容,比如空间以及某些对空间处理的手段;而一些观念,或者说一些简单的价值判断,是可以更新的、与更大的时代变量产生关联的。比如我做过很多工业改造,我需要面对当代社会的时间、空间观,是翻天覆地地改还是小修改。我写过一篇文章,叫《从贬值的时间到升值的空间》,表达了我的观点。

FAN:你认为20年间,时代最大的变化是什么?

WANG:我觉得简单来说,就是“人难伺候”了。20年前,中国整体生活水平比较低,人的期待容易满足;但是到了今天,服务者的眼界和水平都低于被服务者。比如,一方面,很多业主方的生活条件都高于设计师,设计师要为他提供一个他没见过的超过他现有物质条件的设计,这可能吗?另一方面,受限于行业收益,建筑师团队中的大量精兵强将都成为了业主方;也是因为行业收益的局限,我们也不好意思让员工加班。

FAN:这些听起来似乎都是消极的,那是否存在这个时代下的机遇或者机会?

WANG:我觉得这些“消极”可能是我所面临的问题,这个问题促使我去加强我的运算力。但运算力不是一个单一构成的内容,需要其他参数来提升它的含金量。

FAN:所以你增强个体运算力的方式是,读书?

WANG:对,还有跑步,可以让我更精力充沛,对我来说,只能通过这些精神上的方式。

FAN:在我看来,你可能是老一辈建筑师中心态最年轻的,保持了对新鲜事物的好奇和尝试的勇气,我觉得这很重要。而今天却感受到了你对建筑行业的无奈和消极,但我觉得也许没那么严重。

我觉得每个时代都给人留下了一些机会,你也是马克思主义的忠实追随者,所以我想你也认同“新的生产关系来自于新的生产力和生产资料”。

宏观地看,19世纪的机会可能是石油或者汽油。而20世纪给时代带来的最大机会就是产生了电,电促生了一系列想象力;比如城市之所以可以变成垂直的样子,并不是钢筋混凝土让建筑变得更高,更重要的可能是电梯的发明,就像库哈斯也谈到,电梯的发明让人可以从低势能上升到这么高。所以我认为,想象力的基础,来自于技术的paradigm shift(模式改变)。

因此,如果将发展还原到最基础的原动力时,我们或许更能看清事物的发展。那什么是21世纪的paradigm shift?我的观点是“数据”。从“电”到“数据”,我觉得不仅是运算能力的提升,也是多样性维度的提升。

WANG:这回到了你的老本行。

FAN:这不是我的本行,而是我从建筑学作为起点产生的转变。

往回追溯到六七十年代,在现在主流建筑学的关于人文主义的discourse(讨论)外,建筑学是有别的分支和可能性的;在我的认知中,导致现在这个主流的结果最重要的一个事件,就是克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)和埃森曼(Peter Eisenman)70年代末在哈佛的辩论:亚历山大输了,埃森曼赢了,此后建筑走向了形式、人文主义。

在场可能很多人都没听过亚历山大,他是反对过度人文主义的建筑师,他把建筑拆分为模块、组建,然后进行重组。虽然这样的思维方式没有在建筑学领域延续,但产生了另一系列的学术发展。就像早期,建筑学提供了大量社会发展的内容启发,是很多学科学习的“源头”,比如早期的控制论、甚至人工智能……

而随着建筑学的过度人文化,也带来了工程被过度定义为“技术解决问题主义”的问题,就像雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)所提的“奇点”,就是过度的“技术解决问题主义”。他认为,人解决不了的问题,机器有一天一定能解决;比如气候变暖、贫富差距……但对此我深表怀疑,我更倾向于认为“人文主义”和“奇点主义”的相容相生才能解决问题。而“数据”则是21世纪的paradigm shift,它也许能带来环境的改变和进步,这是我的观点。

WANG:确实数据已经对我们的生产生活产生了影响。我觉得当下,无论是振兴建筑学,或者说挽救建筑学,数据都变得有尤为重要。受“人文主义”精神的影响,我们以前学习很多建筑案例,先看到并最多感知学习的,是精神性层面的内容;而数据方面的计算、分析,以及由此产生的关于手法主义的总结却是很少。而每个时代孕育的人文主义的历史条件、社会条件都发生改变,因此“数据式”的记录应更为重要。

FAN:我举个跟数据相关的例子,很多建筑师都会批判中国城市发展过程中,生活慢慢消失,车辆阻塞了城市的现象,并希望通过建筑学的手段对这种现象进行改变。

但城市交通阻塞是因为多少车辆导致的,建筑师却无人知晓。杭州有个“智慧城市”的大数据平台分析过,杭州堵车和不堵车,车辆数只差5%到10%,只是从10变成了11,而不是我们所想象的从1变成了3。所以当我们从纯粹建筑学的角度批判城市时,也许是无解的;但当我们知道10辆车和11辆车的区别的时候,我们是否会有一个完全不同的策略?我想数据可以帮人产生智能。

过去我们总把数据称为“cold data”,认为它只能解决“硬”东西;但数据是否可以变成“warm data”,解决“软”东西。

WANG:确实,过去的建筑分析中,多是定性的内容,定量的分析特别少。

FAN:我并不是主张数据,只是过度人文地看待问题的角度,容易让我们把一件事变成黑白分明的定性,但这其中还有很多当代机会下的改变方式,比如当人类发展中,越来越多不可计算的变为可计算的,数据作为21世纪的新工作,可以提供一些新的解决思路和策略。而我认为目前建筑学可能还是将更多时间用于绘制,而不是分析。

WANG:也不是没花时间分析,只是分析的不是你提的内容。我想问一个问题,你从建筑学,进入一个无论从专业本身或者社会发展来说都很新的领域,你的建筑学背景给你带来怎样的优势?你作为一个“旁观者”,你认为建筑学当下的危机是什么?

FAN:我写过一篇《过去的未来》,我想说的就是:我不是离开建筑学,我只是不再做建筑。我们现在所谈论的互联网,很多是源于建筑学的,比如计算机语言中最基本的思维叫“基于对象的编程 — Object-Oriented Programming”,就是克里斯托弗·亚历山大在探索的;而我们谈论创新时总会想到MIT媒体实验室是建筑学院的。

除了物质建筑的形成,我认为建筑学最重要的是解决“人与环境”的关系,而现在“人与环境”之间往往还有一台“机”,人和机的关系就是“交互”。

所以无论是做一个物理的infrastructure(基础建设),还是一个虚拟的infrastructure,比如网站、系统;其实都是在处理“人与环境”的关系,通过这个infrastructure,通过一些列的设计、执行、实施和迭代,让一个不完美、或者原始的环境,变成一个更好的环境。

所以,“用系统化的方式去思考问题”是建筑学对我最大的影响和训练。就像要落地一个物质建筑,需要学习软件、材料、结构等;我为了创造一个虚拟环境,我只是将这些物质化的要素变成了数据语言。

那么对于建筑学的危机,我认为更大的还是建筑学这个体系的封闭化;而大量数据,或者说如何从大量数据中筛选有效数据,则会成为建筑学后续发展的一个挑战。

【 观点问答 】

Q & A

Q:刚才关于今天建筑学面临的危机,两位老师能否更具体地详述?

FAN:我觉得建筑学是个非常先进的学科,因为建筑学是最早用计算机解决问题的行业,也是最早在办公室用两块屏幕的。但当下建筑学人文主义独大,以及自成体系的封闭,跟最初现代主义自信的建筑学的开放状态已然不同,我认为这是今天建筑学所面临的危机。

此外,随着软件的普及、人工智能的发展,我觉得建筑学同时面临数据带来的挑战。前面提到过,大量数据产生的运算力,若能建立“城市环境和建筑数据库”,或许将有机会解决99%的城市和建筑问题。但我们往往有一个对数据认知上的误区,就像参数化从“计算机辅助设计”变成“形的设计”,并非“参数化”的本意;使用软件不代表产生数据,也可能只产生数字文件。在与一些想做数字化转型的设计院沟通时发现,如此规模的项目数据,既没有统一的格式和标准,也没有将数据放到云端,这些不流动的数据就无法形成系统和网络,更无法产生智能,最终就成为堆砌的数据垃圾。

所以就目前来看,很多设计院受限于技术和预算条件,并没有建立数据库的能力,但阿里巴巴的城市大脑,谷歌的Sidewalk Labs(人行道实验室)、WeWork等,从城市、地图、甚至室内维度的数据集,反作用于建筑;一些有技术愿景的年轻建筑师也开始加入这些公司,我想这是一个好的趋势。

WANG:范凌谈的内容包含了批判的精神,我直觉地认为一个新的时代已经到来,所有东西都值得被重新思考、反思和界定,去判断什么是有效、有价值的事,什么是无效的“垃圾”。这样的反思,与我们选择怎样的思考和实践方式有很大关联。

FAN:王辉老师一直在提反思,但在“尝试”的门槛降低的情况下,我觉得快速而多样的尝试也很重要,尝试和反思应该不同频率地相互作用,比如尝试十次,反思一次。

Q:每个城市都有自己的特征,为什么现在的城市千篇一律?

WANG:我想也许可以从社会生产的角度来回答这个问题,人类社会发展的基本动力就是需求。需求分为刚性需求和虚假需求,法兰克福学派的马尔库塞(Herbert Marcuse)在《One-dimensional Man(单向度的人)》中虽然批判了虚假需求,但也提出虚假需求使社会产生更多消费。

当下数据之所以被需要,真正的价值在于通过数据分析后的结论,可以帮助社会判断如何刺激消费,促生生产诉求,进行再生产,这种原动力,我觉得很难被其他模式替代。

在这种社会发展力以及资本收益最大化的驱使下,技术这种可以最高效地满足需求的手段,就被更大范围地接受和使用,并因此忽略了使城市保持差异化的人文特色,所以多样化城市产生的趋同性,我觉得还是社会生产本质性问题的驱动。

FAN:我想补充一点,我们谈论的城市,不只是与建筑师关联,也与很多利益方、生产方关联。过去我们衡量经济只用GDP,为了高GDP会牺牲很多城市的内容。但现在很多研究就是为了丰富衡量城市质量和经济质量的维度。我说的数据,因为数据是可以被最简单收集并分析的。比如城市的幸福指数是和空气质量、出行便捷度、居住面积等数据相关的,这些数据都可以被收集,通过建模分析后优化GDP。

除了批判城市的均质化,我们还可以想想我们还能做些什么来优化衡量城市价值的方法。我觉得技术本质上是让很多东西更民主化,技术本身也在变得更民主化。

WANG:当我们把一个事物从定性分析,转变为定量分析,也许会变得很有意思;而一个城市也许可以通过更细化的数据分析,找到自己的优势和特色,也通过数据调整优化城市建设。

比如,优客工坊的毛大庆以前在同济读博的时候就是分析各城市的城市指标,当大家谈论“为什么北上广吸引人”时,他会分析这些地方有几个院士、多少三甲医院、多少医生能解决多少疑难杂症……这些数据让人直观清晰地看到,为什么这个城市生活条件这么苛刻,却还是吸引了这么多人。

【 观点论述 】

CRITIQUE

方子语 Fang Ziyu

我对王辉的建筑体验鲜少,所以很难深入地就个别建筑样本加以详述或试图通过少量样本客观地得出更多通识性的论述;但要谈谈对王辉的观点,也并非只能局限于建筑本身,我想不止于建筑的切入点也是适宜王辉的,因为王辉本身就是一个不限于实践的建筑师。

从“艺术经验”到“生活经验”

建筑作为一门艺术,多少带着些许“理想主义”的色彩,因此很多建筑师往往在自己建构的真空乌托邦中,专注于个人“艺术经验”的表达,试图建立自己的风格并在时代留下自己的印迹,却也常因现世环境的庸常复杂而自艾自扰。

大抵是岁月带来的平和与包容,从业20年的王辉接受现世的庸常,也无意确立一种特定的风格为自己“正名”;他深悉一个真正的建筑,需要知晓他人的愿望,并为之解决问题的基础上,才能谈论诗歌与美学。这种趋于理性的设计逻辑,或许让王辉在“困于风格”的大流中获得了一种形式的自由。

王辉构思建筑的方式独特而恒定:从“自拟问题”开始。王辉说:“我肯定不要做一个网红建筑,但我一定要找到一个网红问题……在一个设计里,如果没有找到一个有趣的问题,我们会不甘心,但有没有本事来回答这个问题,是本事的问题,做不好并不遗憾。”所以对王辉来说,设计的最大难题,从来都是对问题和答案的“选择”。

不同建筑师知识经验来源的不同,会导向物质呈现的差异化。王辉的提问和叙事,在建筑之外往往还包含新的路径和可能;这既源于生活的经验,也源于他大量广泛的阅读:他喜欢康德的哲思,也迷恋古典音乐……他把阅读视为“消化世界的体系”。我想王辉在阅读中,多少背负着一些责任感,通过阅读观察建筑中的“不可见”,也将其作为一种“批判方式”。

康德为哲学提出了三个根本性的问题:“我能够知道什么?我应当做什么?我可以希望什么?”通识康德的王辉或许也为自己的实践提出了问题:“为什么要造这个?人们要什么?”

都市实践将“公共性视为最高的城市合法性”,这从“都市再生”、“都市造园”、“都市村庄”三个自拟命题中便可见一斑,所以“为人们提供聚集分享价值的场所”也是王辉的一个设计目标。在王辉的众多实践中,我认为“五龙庙环境整治”项目极致地回应、并实现了这个命题:王辉将沉闷无趣的庙宇和其周边环境视为整体,设计成“开放的户外博物馆”,将五龙庙作为博物馆的展品之一,而非仅是陈列展品的空间,聚集更多人来到场地,促使行为的发生;也通过活化的场域吸引外人,进而促生当地人对五龙庙的自豪感。虽然从“文物保护”的角度来看这个设计,多少带着争议,但这是一个真正意义上活的公共空间,也印证了“建筑与生活”的紧密关联:建筑的本质存在于生活,生活也会被建筑模式化。

用“精英学识”做“草根设计”

王辉的项目类型从宏观到微观、从标志到日常,他不只探究关于城市与文化的宏大叙事,也很注重对社会“脆弱面”的关注与反思,我将这类设计定义为“草根设计”。在这个需要话题才能获得更多热度的时代中,与“机会主义者”对“所谓主义”的标榜和“概念流行”的投机式设计不同;王辉的“草根设计”真正抛弃了“知识分子”的精英阶层意识,带着强烈的社会责任感,以及对弱势人群的同理心。

王辉把自己定义为“知识分子型的建筑师”,无疑王辉的学识和经历符合“知识分子”的精英人设;但“知识分子”这个词多少带着些许和现世疏离的阶层感。所以我更愿意把他称为:用“精英学识”做“草根设计”的建筑师。

王辉的“草根设计”中让我印象深刻的,是小蚂蚁皮影剧场,这是一个从设计到建造落地都真正为弱势群体而设计的公益项目。小剧场的主要服务人群,是患生长素分泌缺乏症的“小蚂蚁”艺人群体,这个群体虽然在生理上特殊,但他们自立努力,并希望更好地融入社会之中。王辉为他们设计的皮影剧场,不仅是一个物质上的功能性舞台空间,更是一个特殊的“社会舞台”:戏剧化地引导了更多人对“小蚂蚁”这个群体的“偶发性”关注认知,也给“小蚂蚁”艺人提供了一个更公平、公正的社会生存机会。

小蚂蚁皮影剧场 摄影:魏斌

小蚂蚁皮影剧场 摄影:魏斌

在这个依赖图像化视觉传播,又有些机会主义的时代,王辉的建筑呈现和所思的问题,似乎都有些“拙”。但我始终认为,任何一个建筑师的个体生产力都是有限的,极尽此生能完成的建筑数量,也只是庞大城市中的极少;但一个在适宜时间提出的适宜问题,并由此引发的更多人的多样化思考和实践尝试,将带来更广泛、持续、深远的意义。所以从某种程度上来说,提出一个“值得思考的问题”或许比完成一个作品更有价值,我想这是王辉作为建筑师、有别于其他建筑师、又不止于建筑师的最鲜明立体的个性及价值。

王辉曾说:“我们过去是和各种各样的愚昧做斗争,你们今后将和各种各样的智慧做斗争。”当“今后”已是“现在”,我想我们都拭目王辉的新问题和新思考。

本文于2019-08-13发表在观点view公众号